本文围绕试管婴儿技术展开探讨,阐述其为众多家庭带来希望的同时,引发的诸如父母身份认定、胚胎处理等伦理争议,以及在生育观念、社会压力等方面的影响,并提出规范发展的相关建议 。

试管婴儿技术带来的伦理争议与社会影响探讨

在咱们生活的这个时代,科技那可是日新月异,试管婴儿技术就是其中一项特别引人瞩目的成果。这项技术帮助了好多因为各种原因不能自然生育的家庭圆了拥有孩子的梦,可它也像一把双刃剑,带来了不少伦理方面的争议和广泛的社会影响。

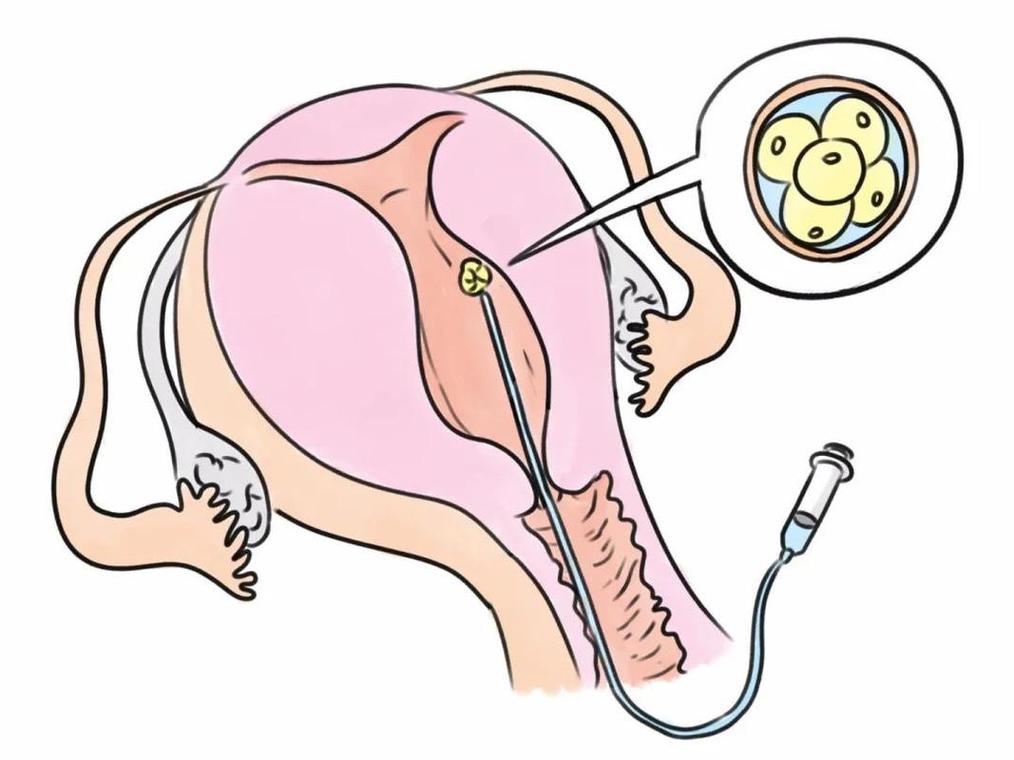

先来说说试管婴儿技术是咋回事儿。简单讲,就是把卵子和精子都从人体里取出来,在实验室的环境里让它们结合形成胚胎,然后再把胚胎移植回女性的子宫里,让它像正常怀孕一样发育长大。你还别说,这技术可真是给那些被生育问题困扰的家庭带来了希望。就拿隔壁家小李两口子来说,他们结婚都八年了,一直想要个孩子,可就是怀不上。跑了好多医院,吃了不少药,都没啥效果。后来听说试管婴儿技术,就抱着试试看的心态去做了,还真成功了,现在孩子都上幼儿园了,一家人别提多幸福了。

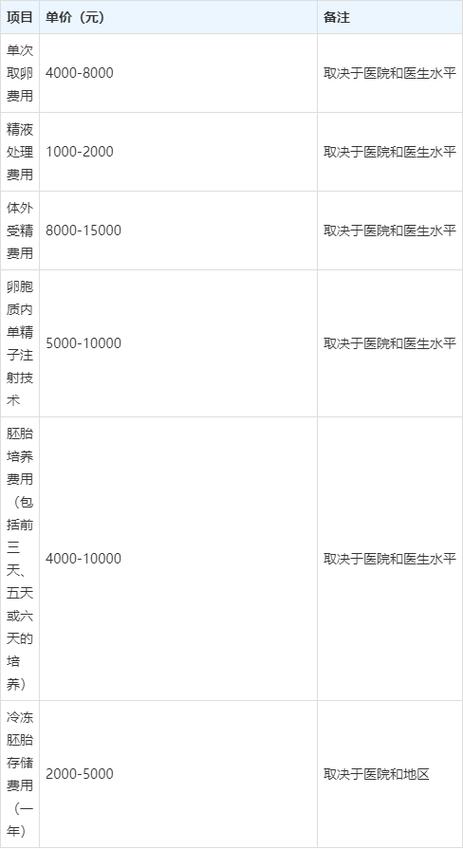

据相关数据统计,全球范围内,通过试管婴儿技术诞生的婴儿数量已经相当可观了。下面咱们看个表格:

| 年份 |

全球试管婴儿诞生数量(大致) |

| 2000 年 |

约 100 万 |

| 2010 年 |

约 300 万 |

| 2020 年 |

约 800 万 |

从这个数据就能看出来,这项技术帮助了多少家庭实现了拥有宝宝的愿望。

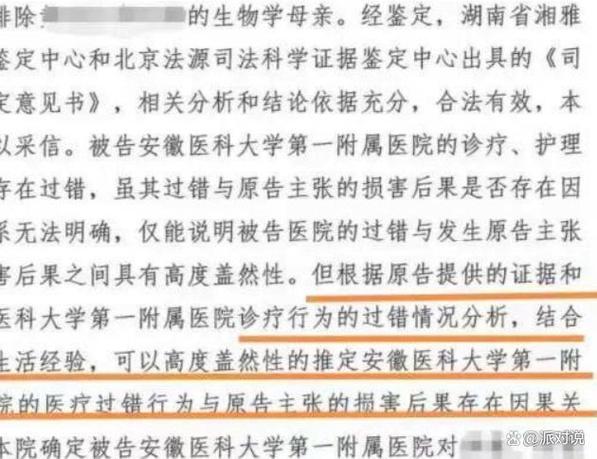

但是呢,这技术也带来了一些伦理争议。比如说,“谁是孩子真正的父母”这个问题。在试管婴儿过程中,可能会涉及到卵子捐赠者、精子捐赠者、代孕者(虽然在我国代孕是明确违法的,但在有些国家和地区还是存在争议)以及养育孩子的父母。这就使得孩子的身份认定变得复杂起来。打个比方,一对夫妻因为男方没有生育能力,使用了精子捐赠者的精子进行试管婴儿,那么对于这个孩子来说,生物学上的父亲是精子捐赠者,而法律意义和情感意义上的父亲却是养育他的丈夫。这种情况难免会给孩子带来困惑,也引发了伦理方面的思考。到底该怎么定义父母的角色呢?

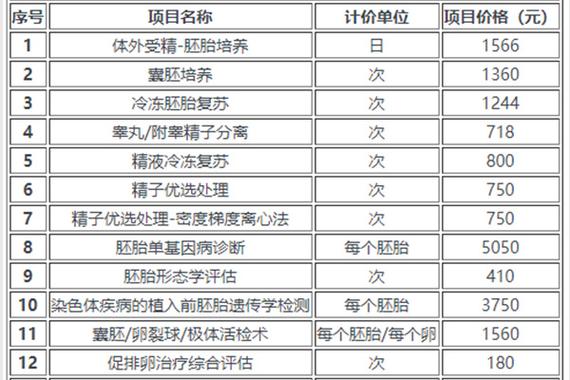

再说说胚胎的问题。在试管婴儿操作过程中,为了提高成功率,往往会培育多个胚胎,然后选择最优质的胚胎进行移植,剩下的胚胎就面临着处理问题。这些胚胎到底算什么呢?是一个生命的开始,还是仅仅是一堆细胞?如果把它们冷冻保存,可能会占用大量的资源,而且冷冻时间过长也会引发一系列问题;要是直接丢弃,很多人又觉得这好像是在扼杀生命。这也是个让人头疼的伦理难题。

从社会影响的角度来看,试管婴儿技术也带来了不少变化。一方面,它改变了传统的生育观念。以前,大家都觉得自然生育是理所当然的事情,可现在试管婴儿技术让人们认识到,生育方式变得多样化了。这种观念的转变也在一定程度上影响了人们对于家庭和生育的看法。很多人不再把不能自然生育看成是一种无法克服的缺陷,而是积极寻求试管婴儿这样的技术手段来解决问题。

另一方面,试管婴儿技术也给社会带来了一些潜在的压力。比如说,可能会出现一些商业化的趋势。有些不良机构可能会利用人们想要孩子的心理,打着试管婴儿的旗号进行不规范甚至非法的操作,以此谋取利益。这不仅会损害患者的利益,也会扰乱整个医疗市场的秩序。而且随着试管婴儿技术的普及,可能会加剧社会对于生育的焦虑情绪。有些原本没有生育问题的夫妻,看到身边有人通过试管婴儿成功怀孕,也会担心自己是不是也有问题,从而过度关注生育这件事,给自己带来不必要的心理负担。

不过呢,咱们也不能因为这些争议和影响就否定试管婴儿技术。毕竟它给无数家庭带来了欢乐和希望。咱们需要做的是,通过合理的法律规范和伦理引导,让这项技术能够健康、有序地发展。就像给这匹野马套上缰绳,让它在正确的道路上奔跑。

政府和相关部门应该加强对试管婴儿技术的监管力度,制定严格的法律法规,明确各项操作的规范和标准。对于卵子、精子的捐赠以及胚胎的处理等问题,要有明确的规定。同时,要加强对医疗机构的管理,打击非法的试管婴儿操作,保证患者的权益和医疗安全。

在伦理教育方面,也要加大力度。通过学校教育、社会宣传等多种途径,让大家了解试管婴儿技术的原理、意义以及可能带来的伦理问题。让人们在面对这些问题的时候,能够有理性的思考和正确的判断。比如说,可以在学校开设相关的科普课程,让孩子们从小就对这项技术有正确的认识;在社区开展讲座,向成年人普及相关知识。

对于那些通过试管婴儿技术出生的孩子,社会也要给予他们足够的关爱和理解。不要因为他们的出生方式不同就另眼相看,要让他们在一个平等、包容的环境中健康成长。

总之,试管婴儿技术就像是一把神奇的钥匙,打开了很多家庭幸福的大门,但同时也引发了一些伦理争议和社会影响。咱们要以客观、理性的态度去看待它,通过合理的措施引导它朝着有利于人类社会的方向发展,让它在帮助人们实现生育梦想的同时,也能避免带来过多的负面影响,让每一个生命都能在爱与关怀中茁壮成长。

免责声明:

好梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。