本文详细介绍了试管婴儿技术,剖析影响其成功率的因素,分享成功方法如孕前准备、选专业医院等,还阐述移植后及孕期注意事项,助有需求家庭更好了解相关知识。

试管婴儿全攻略:详细解密成功方法与注意事项

在当今社会,随着科技的飞速发展,试管婴儿技术为许多渴望拥有孩子却面临生育困难的家庭带来了新的希望。这是一项神奇的技术,它帮助无数夫妻圆了为人父母的梦想。今天,咱们就来好好唠唠试管婴儿的那些事儿,详细解密成功方法与注意事项。

了解试管婴儿技术

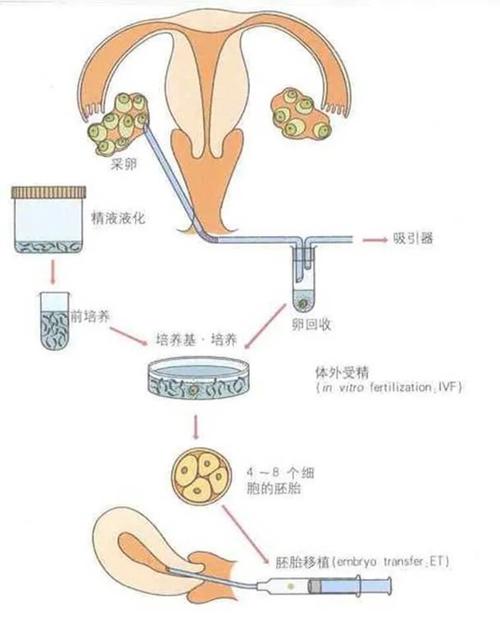

试管婴儿可不是在试管里长大的婴儿哦。简单来说,它是把卵子和精子都取出来,让它们在体外模拟人体的环境中自然结合形成受精卵,然后再把受精卵移植到妈妈的子宫里,让它在子宫里着床、发育,直到宝宝出生。据统计,全球已经有超过 800 万试管婴儿诞生。就拿咱们国家来说,每年通过试管婴儿技术出生的宝宝数量也在不断增加,这充分说明了这项技术的重要性和普及性。下面咱们通过一个表格来看看近年来全球试管婴儿出生数量的大致情况:

| 年份 | 全球试管婴儿出生数量(万) |

|---|---|

| 2015 年 | 600 |

| 2018 年 | 700 |

| 2021 年 | 800 |

影响试管婴儿成功率的因素

年龄因素

年龄可是影响试管婴儿成功率的关键因素之一。女性的卵巢功能会随着年龄的增长而逐渐下降,卵子的质量和数量也会受到影响。一般来说,35 岁以下的女性做试管婴儿的成功率相对较高,能达到 50% - 60%左右;而 35 岁到 40 岁之间,成功率可能会下降到 30% - 40%;40 岁以上的女性,成功率可能就只有 20%左右了。就像我认识的一位姐姐,她 32 岁的时候做试管婴儿,一次就成功了,宝宝现在都已经上幼儿园了。可另一位阿姨,42 岁才尝试,做了好几次都没有成功,身体和心理都承受了很大的压力。

身体状况

夫妻双方的身体状况也非常重要。如果女性存在子宫内膜薄、子宫畸形、输卵管积水等问题,或者男性精子质量差,比如精子活力低、精子畸形率高,都会影响试管婴儿的成功率。比如说,有一对夫妻,女方的子宫内膜厚度只有 6mm,正常情况下,适合受精卵着床的子宫内膜厚度应该在 8 - 12mm 左右,结果第一次试管婴儿就失败了。后来经过一段时间的调理,子宫内膜厚度达到了 9mm,再次尝试,就成功怀上了宝宝。

试管婴儿成功的方法

做好孕前准备

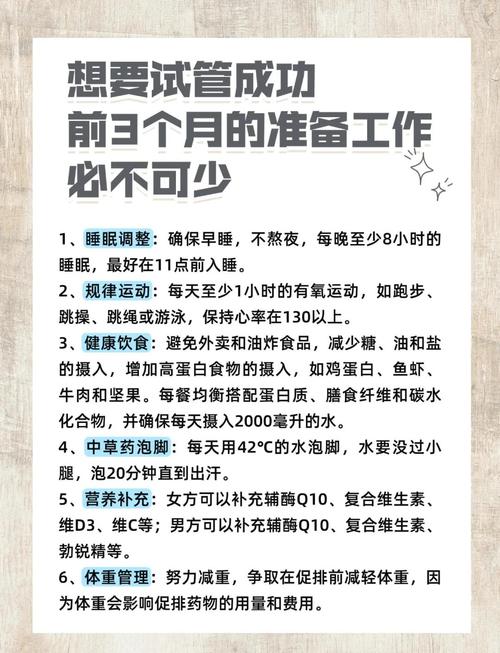

在决定做试管婴儿之前,夫妻双方都要做好充分的孕前准备。首先,要进行全面的身体检查,了解自己的身体状况,看看是否存在影响试管婴儿成功率的因素。然后,要调整生活方式,保持健康的生活习惯。比如,要戒烟戒酒,避免熬夜,适当运动。像跑步、瑜伽这些运动都很不错,不仅可以增强身体素质,还能调节心理状态。饮食方面,要保证营养均衡,多吃一些富含蛋白质、维生素和矿物质的食物,像鸡蛋、牛奶、新鲜的蔬菜水果等。

选择专业的医院和医生

这一点真的非常关键。专业的医院拥有先进的设备和技术,医生也有着丰富的经验,能够为试管婴儿的成功提供有力的保障。大家可以通过网络评价、朋友推荐等方式来选择一家口碑好、实力强的医院。我有个朋友,之前在一家小医院做试管婴儿,做了两次都失败了。后来听别人介绍,去了一家知名的大医院,找了一位经验丰富的专家,第三次就成功了。

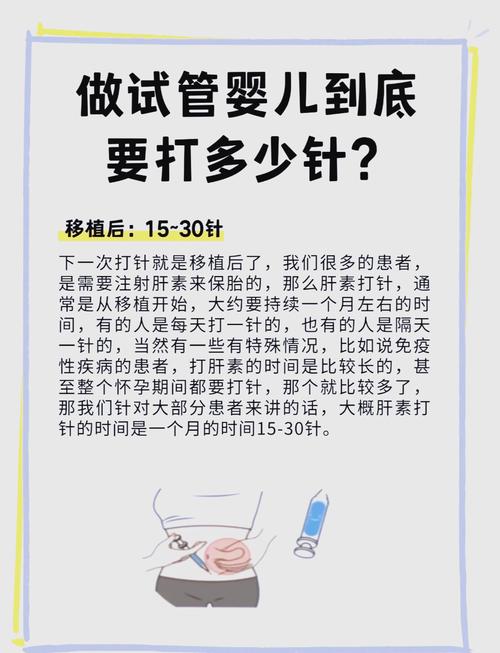

积极配合医生治疗

在整个试管婴儿治疗过程中,一定要积极配合医生。严格按照医生的要求按时服药、打针,不要自行增减药量或者停药。同时,要保持良好的心态,不要过于紧张和焦虑。因为情绪对试管婴儿的成功率也有一定的影响。很多时候,心态放松的患者反而更容易成功。我听说有一位准妈妈,在做试管婴儿的时候特别紧张,每天都担心这担心那的,结果第一次没有成功。后来在医生的开导下,她调整了心态,放松心情,第二次就顺利怀上了宝宝。

试管婴儿的注意事项

移植后的注意事项

胚胎移植后,要注意多休息,避免剧烈运动和重体力劳动。但是也不要一直躺在床上不动,可以适当散步,促进血液循环。在饮食上,要避免吃辛辣、油腻、生冷的食物,以免引起肠胃不适。还有啊,移植后的两周内要按照医生的要求按时进行验孕,不要过早用验孕棒测试,因为过早测试可能会出现不准确的结果,还会影响自己的心情。

孕期的注意事项

如果成功怀孕了,那也不能掉以轻心哦。整个孕期都要按照医生的要求定期产检,及时了解宝宝的发育情况。在生活中,要注意保护自己,避免感染疾病。同时,要保持良好的心情,这对宝宝的发育也非常重要。我认识一位妈妈,怀孕后心情一直很好,每天都开开心心的,宝宝出生后也特别健康活泼。

总之,试管婴儿虽然给许多家庭带来了希望,但整个过程并不轻松。大家要充分了解相关的知识和注意事项,做好充分的准备,保持积极乐观的心态。相信只要坚持,就一定能迎来属于自己的小天使。希望这篇攻略能对那些正在准备做试管婴儿或者打算做试管婴儿的朋友们有所帮助。祝愿大家都能早日拥有一个健康可爱的宝宝!

好梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。