本文探讨基因编辑与试管婴儿技术,阐述其发展现状、面临的伦理困境,如胚胎处置、“设计婴儿”担忧等,同时分析相关政策制定情况,强调要平衡科技进步与伦理道德,让技术更好造福人类 。

基因编辑与试管婴儿技术的伦理与政策研究

在当今科技飞速发展的时代,基因编辑与试管婴儿技术犹如两颗璀璨却又带着复杂光芒的星辰,闯入了人们的视野,引发了广泛的讨论与深刻的思考。这两项技术不仅关乎医学领域的突破,更深深触及了伦理道德以及政策制定的敏感地带。

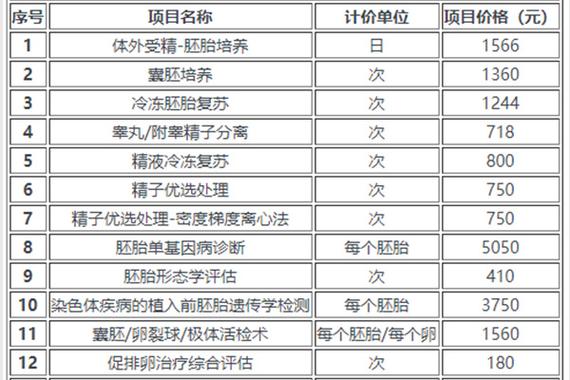

先来说说试管婴儿技术吧。这一技术诞生之初,对于那些饱受不孕不育困扰的家庭而言,简直就是黑暗中的一道曙光。打个比方,就像在干涸的沙漠中,突然出现了一片绿洲。据相关统计数据显示(如下表):

| 年份 |

全球试管婴儿出生数量(万例) |

| 2010 年 |

200 |

| 2015 年 |

300 |

| 2020 年 |

500 |

从这些数据能明显看出,试管婴儿技术的应用在不断增长,越来越多的家庭借助这项技术迎来了新生命。它让无数原本可能与为人父母无缘的夫妻实现了梦想,圆了拥有自己孩子的心愿。

然而,这其中也存在一些伦理问题。比如说,对于试管婴儿胚胎的处置就很让人头疼。在试管婴儿过程中,为了提高成功率,往往会培育多个胚胎。但最后可能只会选择一两个进行移植,那剩下的胚胎该怎么办呢?是冷冻保存,还是销毁?这就像是面对一堆珍贵的“种子”,却不知道该如何妥善处理。如果选择销毁,感觉像是在扼杀潜在的生命;而长期冷冻保存,又会面临资源占用以及后续管理等一系列问题。

再讲讲基因编辑技术。基因编辑就像是一把神奇的“手术刀”,能够对基因进行精准的修改。科学家们设想通过基因编辑技术来治疗一些目前难以攻克的遗传性疾病,比如地中海贫血、镰刀型细胞贫血症等。从理论上来说,这无疑是医学史上的一大创举,有望从根源上解决这些疾病问题。

但基因编辑技术带来的伦理争议也不小。其中最受关注的就是“设计婴儿”的担忧。如果基因编辑技术被滥用,父母是否可以按照自己的意愿来“设计”孩子的外貌、智力等特征呢?这就像是在生产一件定制的商品,完全违背了生命的自然性和尊严。一旦“设计婴儿”成为现实,社会的公平性也会受到严重冲击。那些有能力支付高昂基因编辑费用的家庭,他们的孩子可能在各方面都占据优势,而普通家庭的孩子则会面临更大的竞争压力,这可能会加剧社会的不平等。

面对这些复杂的伦理问题,政策的制定就显得尤为重要。就试管婴儿技术而言,许多国家都制定了相应的政策来规范其操作。例如,我国规定,实施试管婴儿技术必须严格遵循伦理原则,医疗机构要对夫妇双方的身份信息、生育证明等进行严格审核,确保技术的应用是出于合理的医疗需求,而不是用于其他不正当目的。

对于基因编辑技术,政策管控更为严格。目前,全球大多数国家都对生殖系基因编辑持谨慎态度,甚至明确禁止。因为生殖系基因编辑一旦实施,其改变的基因会遗传给后代,可能带来不可预估的风险。比如,万一基因编辑出现失误,可能会导致新的遗传性疾病产生,而且这种疾病可能会在人类基因库中不断传播,后果不堪设想。

在政策制定过程中,需要综合考虑多方面因素。一方面要鼓励科技创新,推动医学进步,让这些技术能够真正造福人类;另一方面,又要坚守伦理道德底线,防止技术被滥用。这就像是在走钢丝,需要小心翼翼,保持平衡。

我们也不能忽视公众的参与。毕竟这些技术与每个人的生活息息相关,公众的意见和态度在政策制定中起着重要作用。政府和科研机构应该加强与公众的沟通,普及相关科学知识,让大家了解这些技术的利弊,从而共同参与到政策制定的讨论中来。

总的来说,基因编辑与试管婴儿技术是科技发展带来的双刃剑。我们既不能因为伦理争议而阻碍科技的进步,也不能对伦理问题视而不见,任由技术无序发展。只有通过合理的政策引导,在伦理道德的框架内,这两项技术才能更好地为人类健康和幸福服务,为未来的社会发展带来积极的影响。让我们以谨慎而乐观的态度,共同探索这未知却充满希望的科技之路,在保障人类尊严和社会公平的前提下,享受科技带来的福祉。

免责声明:

好梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。