本文讲述了试管婴儿技术为众多家庭带来实现梦想的可能,介绍其原理、发展历程、影响成功率的因素、费用等,还探讨了相关伦理法律问题,鼓励有需要家庭积极面对,借助科技实现家庭梦想 。

现代科技助力家庭梦想:探索试管婴儿的可能性

在咱们中国人的传统观念里,拥有一个完整的家庭,膝下有儿女承欢,那可是人生一大幸事。可现实生活中,有些夫妻却因为各种原因,迟迟不能迎来自己的宝宝,这其中的心酸,只有经历过的人才懂。不过好在啊,随着现代科技的飞速发展,试管婴儿技术为这些家庭带来了新的希望,给了他们实现家庭梦想的可能性。

先给大家讲个身边的小故事吧。我有个朋友,两口子结婚都五年了,一直想要个孩子,可怎么努力都怀不上。他们跑了好多医院,吃了不少药,各种检查做了一遍又一遍,还是没啥结果。这可把他们愁坏了,家里老人也跟着着急。后来,在医生的建议下,他们了解到了试管婴儿技术,抱着试一试的心态去做了。经过一段时间的努力,还真成功了,现在孩子都上幼儿园了,一家人别提多幸福了。这个例子啊,就是试管婴儿技术帮助家庭实现梦想的一个鲜活写照。

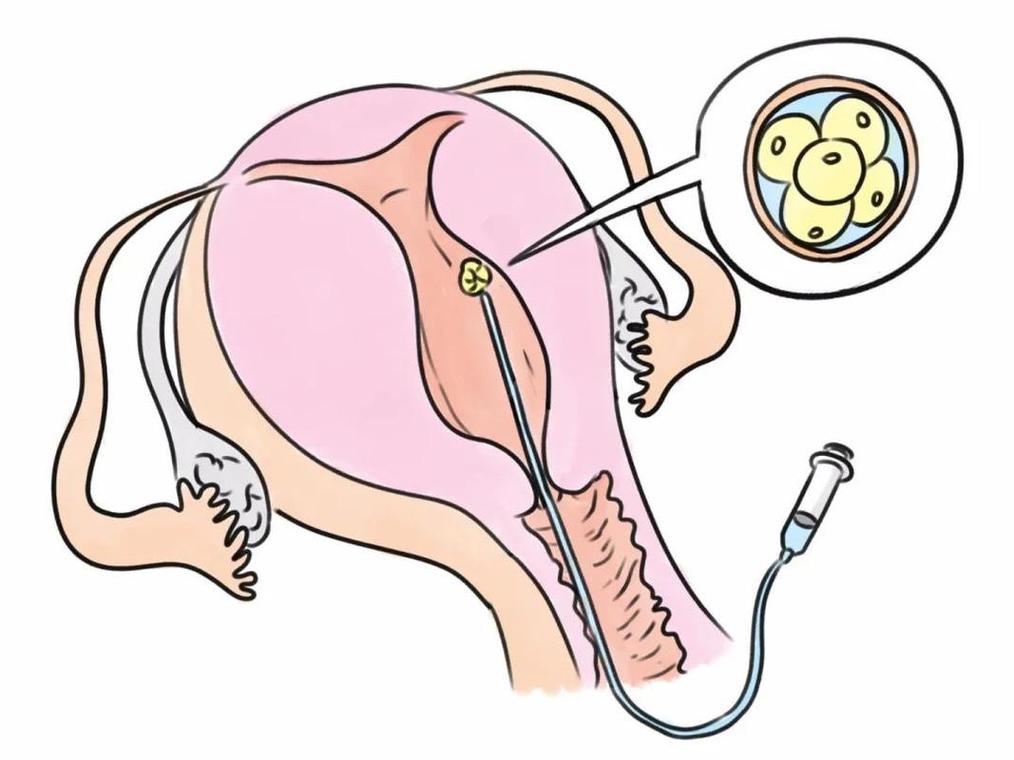

那试管婴儿到底是怎么回事呢?简单来说,试管婴儿并不是真正在试管里长大的婴儿哦。它是一种辅助生殖技术,是把卵子和精子都取出来,让它们在体外的实验室环境里自然结合或者通过技术手段帮助结合形成受精卵,然后再把受精卵培养成胚胎,最后将胚胎移植到女性的子宫里,让它在子宫里着床、发育,就跟正常怀孕一样,直到宝宝出生。

接下来咱们看看一些相关的数据,这能让大家更直观地了解试管婴儿技术的现状。

| 年份 |

全球试管婴儿出生数量(万例) |

中国试管婴儿出生数量(万例) |

| 2015年 |

约500 |

约20 |

| 2020年 |

约800 |

约30 |

| 2025年(预计) |

约1000 |

约40 |

从这个表格里可以看出,全球和中国的试管婴儿出生数量都在逐年上升,这说明越来越多的家庭选择了这项技术,也证明了它的可靠性和有效性在不断提高。

试管婴儿技术可不是一开始就这么成熟的,它经历了漫长的发展历程。早在1978年,世界上第一例试管婴儿在英国诞生,这一消息当时震惊了全世界。从那以后,各国的科研人员就一直在不断地研究和改进这项技术。在中国,1988年首例试管婴儿也成功诞生了。经过这么多年的发展,现在的试管婴儿技术已经越来越先进,成功率也在不断提高。

影响试管婴儿成功率的因素有很多。年龄就是一个非常关键的因素。咱们都知道,女性的生育能力是随着年龄的增长而逐渐下降的。一般来说,35岁以下的女性做试管婴儿,成功率相对较高,能达到50% - 60%左右;而35 - 40岁的女性,成功率可能就会下降到30% - 40%;到了40岁以上,成功率可能只有20%左右了。这就好比一颗种子,年轻的时候就像饱满的种子,更容易生根发芽,年龄大了就像有点干瘪的种子,发芽的难度就增加了。

还有女性的身体状况也很重要。如果女性的子宫环境良好,内分泌正常,没有一些严重的疾病,那么成功率也会相对高一些。另外,胚胎的质量也是影响成功率的关键因素之一。优质的胚胎就像一辆性能良好的汽车,在子宫这个“赛道”上更容易跑到终点。

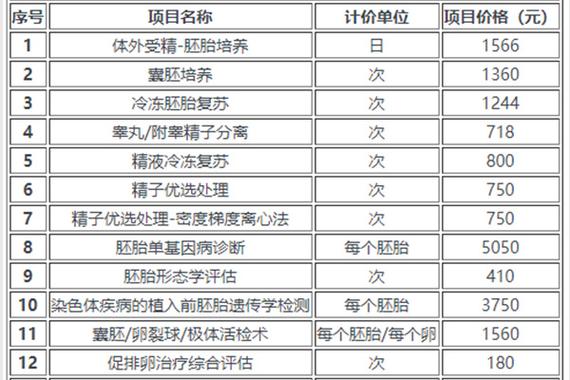

再来说说试管婴儿的费用问题吧。这也是很多家庭关心的。试管婴儿的费用一般在3 - 10万元不等,这还只是一个大致的范围哦。不同地区、不同医院,还有具体的治疗方案不同,费用都会有所差异。而且啊,这个费用目前在大部分地区还不在医保报销范围内,这对一些家庭来说,可能是一笔不小的开支。但是为了能有自己的孩子,很多家庭还是愿意咬咬牙去尝试。

虽然试管婴儿技术给很多家庭带来了希望,但它也面临着一些伦理和法律方面的问题。比如说,多胎妊娠的问题。为了提高成功率,有时候会移植多个胚胎,这样就容易出现多胎妊娠的情况。多胎妊娠对孕妇和胎儿来说都有一定的风险,可能会出现早产、低体重儿等问题。还有,关于试管婴儿的身份认定、亲子关系等问题,也需要有明确的法律规定来保障各方的权益。

在咱们国家,对于试管婴儿技术的应用是有严格的法律和伦理规范的。医院和医疗机构必须要严格按照规定来进行操作,确保每一个环节都合法、合规、合情。同时,也要充分尊重患者的隐私和权益。

对于那些正在考虑做试管婴儿的家庭来说,一定要做好充分的准备。首先,要调整好自己的心态,这可不是一件轻松的事情,过程中可能会遇到各种困难和挫折,要有足够的心理承受能力。其次,要选择正规的医院和专业的医生团队。这就好比盖房子要找靠谱的建筑队一样,好的医院和医生能为整个过程提供更好的保障。

最后,我想说的是,试管婴儿技术是现代科技送给我们的一份珍贵礼物,它让很多原本可能无法拥有孩子的家庭实现了自己的梦想。虽然它还有一些问题需要我们去解决,但我相信,随着科技的不断进步,它会越来越完善,为更多的家庭带来幸福和欢笑。希望每一个渴望拥有孩子的家庭都能早日迎来自己的小天使,让家庭梦想照进现实。

免责声明:

好梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。