作者分享了做试管婴儿两个周期的详细经历,从前期准备、第一个周期的失败到第二个周期的成功,还给出相关建议及流程成功率数据,为有需要的家庭提供参考。

揭秘做试管婴儿:两个周期的经历分享

在人生的旅程中,生育对于很多夫妻来说是一件自然而然的事情,但对于一部分人而言,却充满了艰辛与挑战。我和我的爱人就属于后者,经过深思熟虑,我们选择了试管婴儿这条路,今天就想把这两个周期的经历分享给大家,希望能给有同样困扰的朋友们一些参考和勇气。前期准备:漫长而忐忑的开始

决定做试管婴儿后,前期准备工作就像一场繁琐的马拉松。首先,我们得找一家靠谱的医院。打听了好多家,咨询了身边有类似经历的朋友,综合对比了医院的医疗技术、口碑、医生团队等方面,最后选定了一家。这就好比选一件趁手的工具,工具选好了,后面的路才能走得更顺。 接下来就是各种检查,男女双方都要做。从基本的身体指标到生殖系统的详细检查,一项都不能落下。据统计,在试管婴儿前期检查中,大约有20%的夫妻会因为各种潜在的健康问题,需要先进行治疗再进入周期。我当时看着那一堆检查单,心里既紧张又期待,紧张是怕检查出什么问题,期待是希望一切顺利,能早日迎来我们的宝宝。 我和老公的检查结果还算不错,没有什么大问题,这算是给了我们一颗定心丸。医生根据我们的情况,制定了个性化的治疗方案,我们正式进入了第一个试管婴儿周期。第一个周期:满怀希望却遭遇挫折

第一个周期开始,我每天都按照医生的嘱咐,小心翼翼地打针、吃药。促排卵的过程真的不好受,身体会有各种不适,心情也变得有些敏感和焦虑。看着自己的肚子一天天变大,像吹气球似的,虽然知道这是药物起作用了,但心里还是有点害怕。 在取卵那天,我既紧张又兴奋,想着离宝宝又近了一步。手术过程不算太长,但还是有点疼。幸运的是,取到了不少卵子,这让我觉得希望满满。经过体外受精,有好几个胚胎成功培育出来了。医生说胚胎的质量还不错,我和老公都特别开心,感觉幸福就在眼前。 然而,命运似乎跟我们开了个玩笑。在胚胎移植后,我按照医生的要求,小心翼翼地卧床休息,满心期待着能顺利着床。可是,在验孕的那天,看到验孕棒上那一条孤零零的线,我的心一下子沉到了谷底。那种失望和难过,真的无法用言语来形容,就好像自己好不容易搭建起来的梦想城堡,一下子崩塌了。 后来和医生沟通,分析可能是胚胎着床失败。虽然医生安慰我们这在试管婴儿过程中是比较常见的情况,大概有40% - 50%的移植会面临失败,但我还是忍不住自责,是不是自己哪里做得不够好。不过,我们并没有被这次的挫折打倒,休息调整了一段时间后,决定开启第二个周期。第二个周期:调整心态,重新出发

有了第一次的经验,第二个周期我们更加从容。首先,在心态上做了很大的调整。我不再整天忧心忡忡,而是尽量让自己放松,该工作工作,该休息休息。老公也一直陪着我,给我鼓励和支持,让我重新找回了信心。 在治疗过程中,我们和医生的沟通也更加深入。医生根据第一次的情况,对治疗方案做了一些微调。这次促排卵的药物剂量和用药时间都有所改变,我能感觉到身体的反应比第一次好了一些。 取卵和胚胎培育都很顺利,这次的胚胎质量似乎比第一次还要好。移植那天,我躺在手术台上,心里很平静,想着不管结果如何,我都尽力了。移植后,我没有像第一次那样一直躺在床上,而是适当活动,保持正常的生活节奏。 终于,到了验孕的日子。当看到验孕棒上那两条清晰的红线时,我激动得眼泪止不住地流。那种喜悦,真的是经历过才知道,就像是在黑暗中摸索了很久,终于看到了光明。后来经过检查,确定是成功怀孕了,我们的努力和坚持终于有了回报。一路走来的感悟与建议

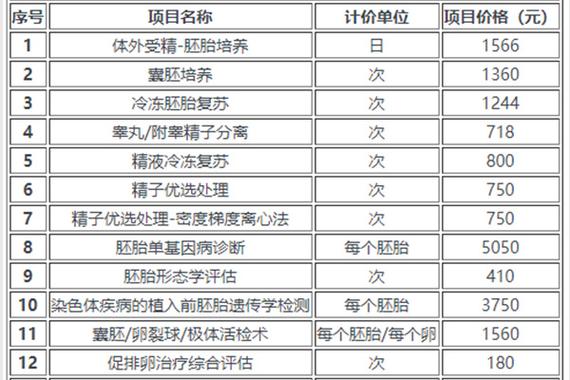

经历这两个试管婴儿周期,我感慨万千。这一路走来,不仅是身体上的挑战,更是心理上的巨大考验。对于正在经历或者打算做试管婴儿的朋友们,我有一些建议想分享。 首先,一定要选择正规专业的医院和医生。专业的团队能给你更准确的诊断和更合适的治疗方案,这是成功的关键。其次,心态真的很重要。不要让焦虑和紧张影响到自己的身体和情绪,尽量保持轻松乐观的心态。可以多和有相同经历的人交流,互相鼓励,互相支持。 另外,在整个过程中,夫妻之间的相互陪伴和理解必不可少。做试管婴儿不是一个人的事情,是两个人共同的战斗。彼此的关心和鼓励能让我们更有勇气面对困难。 最后,我想告诉大家,试管婴儿虽然充满了挑战,但只要我们坚持下去,就一定有希望。就像我一样,经历了两次周期,终于迎来了属于我们的小天使。 在这里,我也给大家整理了一个简单的试管婴儿流程和成功率相关的数据表格,希望能让大家对这个过程有更清晰的了解。| 流程环节 | 大致成功率范围 |

|---|---|

| 促排卵 | 80% - 90%(能成功促出足够数量卵子) |

| 取卵 | 95%左右(顺利取出卵子) |

| 体外受精 | 70% - 80%(形成可用胚胎) |

| 胚胎移植 | 40% - 50%(成功着床) |

好梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。