本文围绕试管婴儿技术引发的“设计婴儿”辩论展开,探讨其伦理争议,如对自然生育秩序、社会公平的影响,也提及积极意义,还展望了未来技术与伦理平衡发展的方向 。

试管婴儿技术的伦理与未来:设计婴儿辩论的多维视角

在咱们老百姓的生活里,生孩子那可是头等大事。过去,自然受孕是大家普遍的方式,但随着科技的发展,试管婴儿技术走进了人们的视野。这一技术不仅给许多不孕不育家庭带来了希望,也引发了一系列激烈的伦理讨论,尤其是“设计婴儿”这个热门话题。

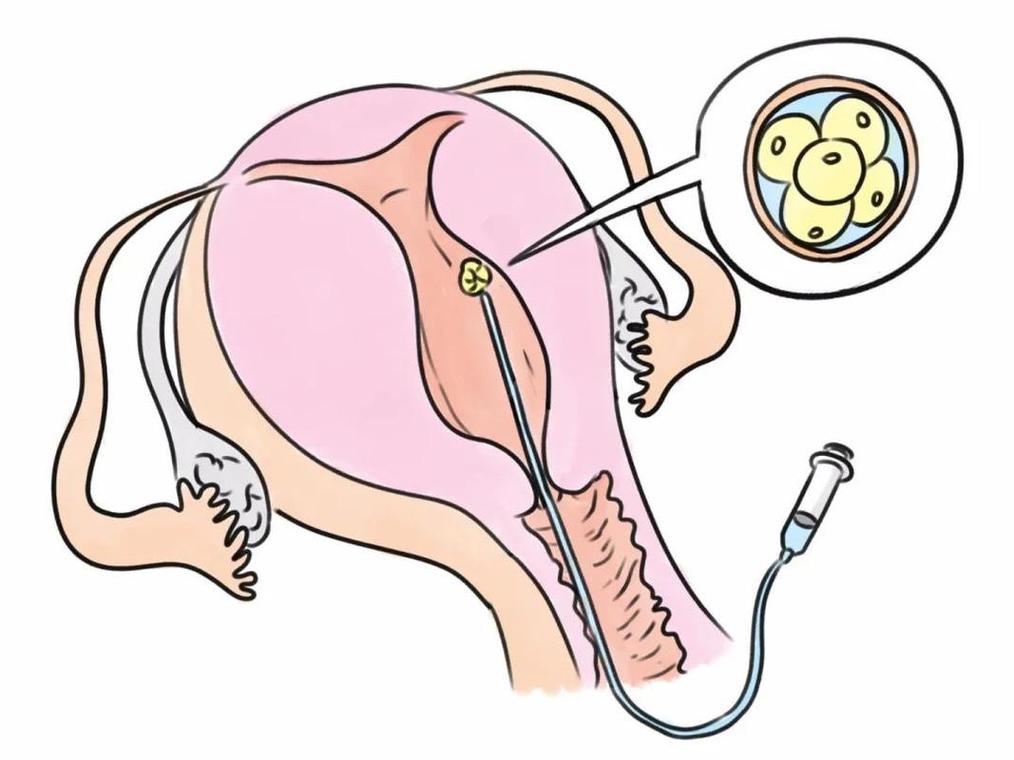

先说说试管婴儿技术是怎么回事儿。简单来讲,试管婴儿技术就是把卵子和精子都取出来,在体外的实验室环境里让它们结合形成胚胎,然后再把胚胎移植回妈妈的子宫里,让宝宝像正常怀孕一样在妈妈肚子里长大。这项技术自诞生以来,已经帮助了无数家庭圆了生育梦。据相关统计数据显示,全球通过试管婴儿技术出生的婴儿数量已经相当可观,具体数据如下:

| 年份 |

全球试管婴儿出生数量(大致估算) |

| 2000年 |

约100万 |

| 2010年 |

约300万 |

| 2020年 |

约800万 |

从这些数据能看出,试管婴儿技术越来越成熟,也被越来越多的人所接受。

但是,随着技术的进一步发展,“设计婴儿”这个概念出现了,这可就引发了轩然大波。所谓“设计婴儿”,简单理解就是通过基因编辑等手段,按照父母的意愿来定制婴儿的某些特征,比如外貌、智力、健康状况等等。这听起来是不是像科幻电影里的情节?可在现实中,它已经逐渐成为了一个需要我们认真思考的问题。

从伦理的角度来看,“设计婴儿”存在很多争议。一方面,这可能会打破自然的生育秩序。咱们老祖宗一直讲究顺应自然,自然生育是一种自然规律的体现。如果随意通过技术手段去设计婴儿,就好像是人类在扮演“上帝”的角色,这在很多人的观念里是很难接受的。比如说,我们一直认为每个生命都是独一无二的,是自然赋予的礼物。可要是可以设计婴儿,那生命的独特性和神圣性似乎就受到了挑战。

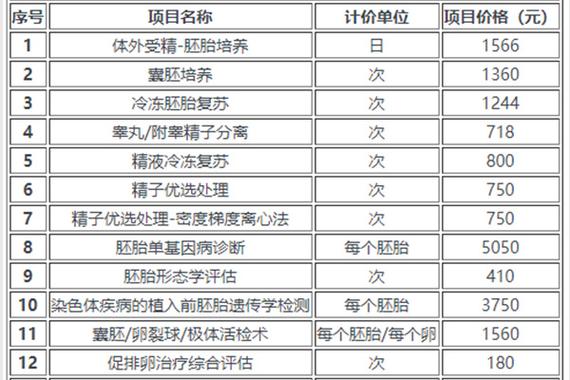

另一方面,“设计婴儿”还可能引发严重的社会公平问题。大家想想,如果只有有钱人才能够负担得起“设计婴儿”的费用,让自己的孩子拥有更优秀的基因,变得更聪明、更漂亮、更健康,那社会的阶层差距可能会进一步拉大。没钱的家庭只能让孩子自然出生,这样一来,穷人家的孩子从一出生就可能在基因上处于劣势,这对于整个社会的公平发展是非常不利的。就好比一场比赛,有人一开始就穿着“超级装备”,而有人只能赤手空拳,这比赛还怎么公平进行呢?

而且,“设计婴儿”涉及到的基因编辑技术目前还存在很多不确定性。虽然现在的科技很发达,但基因是一个非常复杂的系统,就像一个巨大的迷宫,我们对它的了解还只是冰山一角。也许我们想要通过基因编辑改变某个特征,但在这个过程中,可能会引发其他意想不到的基因问题。这就像是你想改造房子的一个小角落,结果不小心破坏了房子的整体结构,带来更多的麻烦。一旦这些基因问题出现在婴儿身上,那对他们的一生都可能造成严重的影响。

不过,我们也不能完全否定“设计婴儿”背后的一些积极意义。对于一些患有严重遗传性疾病的家庭来说,如果能够通过基因编辑技术,去除导致疾病的基因,让孩子不再承受疾病的痛苦,这无疑是一件好事。比如说,某些严重的先天性心脏病、遗传性癌症等,如果可以在胚胎阶段就进行干预,那孩子一出生就可以免受这些疾病的折磨,拥有一个健康的人生。从这个角度看,“设计婴儿”在一定程度上可以提高人类的整体健康水平。

再从未来的发展角度看,试管婴儿技术和“设计婴儿”相关的讨论也不会停止。随着科技的不断进步,基因编辑技术肯定会越来越成熟,我们对于基因的了解也会越来越深入。也许在未来,我们能够找到一种更加平衡的方式,既利用技术的优势来保障人类的健康,又避免引发过多的伦理问题。

就像我们开车一样,科技是汽车的动力,让我们能够快速前进,但伦理道德就是交通规则,只有遵守规则,我们才能安全、顺畅地到达目的地。未来,科学家、伦理学家、社会各界都需要共同努力,制定出合理的规则和法律,来引导试管婴儿技术以及可能出现的“设计婴儿”相关技术朝着正确的方向发展。

我们普通老百姓虽然不是专业的科学家或伦理学家,但也应该关注这些问题。因为这些技术的发展和我们每个人的生活都息息相关。我们要积极参与讨论,发表自己的看法,让社会能够听到我们的声音,这样才能共同为未来的美好生活创造更好的条件。

总之,试管婴儿技术的伦理与未来,尤其是“设计婴儿”的辩论,是一个复杂而又充满挑战的话题。我们需要在尊重生命、维护社会公平、保障人类健康等多方面进行权衡和思考。只有这样,我们才能在科技进步的道路上,既享受技术带来的便利,又坚守人类的道德底线,让生命在科技与伦理的和谐共生中绽放光彩。

就像咱们过日子,要把柴米油盐安排得妥妥当当,也要让家里充满温暖和爱,科技与伦理的关系也是如此,得找到那个平衡点,才能让生活更美好,让人类的未来更有希望。

免责声明:

好梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。