本文记录了多位试管婴儿亲历者的失败故事,他们在求子路上历经挫折与悲伤。同时介绍了试管婴儿成功率相关数据,鼓励大家在失败中不放弃希望,强调家人支持和社会关爱的重要性 。

试管婴儿失败案例全记录:亲历者的悲伤故事

在求子的漫漫长路上,试管婴儿给无数家庭带来了希望的曙光,然而,并非每一次尝试都能迎来圆满的结局。今天,让我们走进几位亲历者的世界,听听他们那些充满悲伤与无奈的故事。

先来说说晓敏的经历吧。晓敏和丈夫结婚五年,一直没能自然怀上孩子。去医院检查后,被诊断为输卵管堵塞。在医生的建议下,他们决定尝试试管婴儿。晓敏对这个新的希望充满了期待,就像在黑暗中抓住了一根救命稻草。

晓敏按照医生的嘱咐,经历了前期繁琐的检查、促排卵、取卵等一系列过程。取卵的时候,那钻心的疼痛让她差点昏过去,但一想到未来可能会有自己的宝宝,她咬着牙坚持了下来。取卵很顺利,获得了10颗卵子,和丈夫的精子成功结合培养出了6个胚胎。这让晓敏和丈夫欣喜若狂,感觉胜利就在眼前。

然而,第一次胚胎移植后,晓敏等来的却是验孕棒上那一条冷冷的杠。那一刻,她的心仿佛坠入了冰窖。眼泪不受控制地流下来,她怎么也想不明白,为什么付出了这么多,却还是失败了。医生安慰她,一次失败很正常,可能是胚胎着床的偶然因素。于是,晓敏调整好心情,准备第二次移植。

可命运似乎总爱捉弄人,第二次移植依旧失败了。晓敏的身体在一次次的激素药物刺激下变得虚弱不堪,精神也濒临崩溃。原本开朗乐观的她,变得沉默寡言,每天都沉浸在悲伤之中。

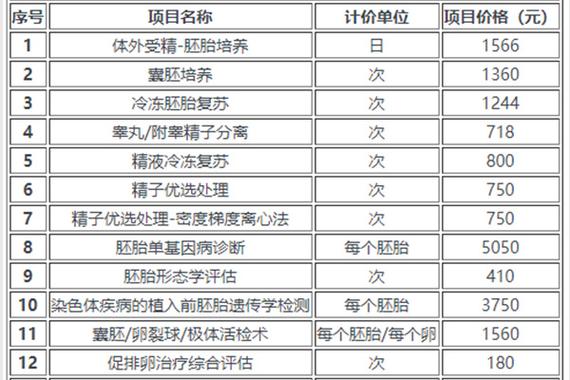

据相关数据统计,试管婴儿的成功率并非百分百。在国内,试管婴儿的平均成功率在40% - 60%左右,不同年龄段和身体状况的成功率也有所差异。如下表所示:

| 年龄 |

成功率 |

| 25 - 30岁 |

60%左右 |

| 31 - 35岁 |

50%左右 |

| 36 - 40岁 |

30% - 40% |

| 40岁以上 |

20%左右 |

从数据中可以看出,年龄是影响试管婴儿成功率的一个重要因素。晓敏当时32岁,本以为成功率还算可以,却没想到还是遭遇了两次失败。

再讲讲丽姐的故事。丽姐今年38岁,由于卵巢功能早衰,自然受孕的几率几乎为零。她和丈夫商量后,决定孤注一掷做试管婴儿。

丽姐为了做试管婴儿,辞去了工作,全身心投入到这场“战斗”中。促排卵阶段,她每天都要给自己打针,看着肚子上密密麻麻的针眼,心里五味杂陈。但只要想到能有个孩子,一切都觉得值得。

第一次移植,胚胎没有着床。丽姐没有灰心,她积极配合医生查找原因,调整方案。第二次移植时,医生为她移植了两个胚胎,这让丽姐看到了更大的希望。

在等待验孕的日子里,丽姐每天都小心翼翼,满心期待着好消息。可最终,验孕结果还是给了她沉重的一击——失败了。这一次,丽姐彻底崩溃了。不仅身体上承受了巨大的痛苦,经济上也因为试管婴儿的高额费用变得捉襟见肘。家里的积蓄几乎花光,还欠了一些外债。

丽姐常常自责,觉得自己没能给丈夫一个完整的家。她和丈夫之间的关系也因为这件事变得有些紧张。原本恩爱的两人,现在经常因为一点小事就争吵。丽姐心里明白,大家都是因为压力太大,但就是控制不住自己的情绪。

还有小莉,她的情况也让人十分心疼。小莉患有多囊卵巢综合征,这使得她排卵困难,怀孕更是难上加难。试管婴儿对于她来说,是唯一的希望。

小莉在试管婴儿过程中,经历了多次促排卵都效果不佳,每次取到的卵子数量都很少。好不容易培养出了胚胎,移植后却出现了生化妊娠。生化妊娠就像是一场虚幻的梦,刚刚燃起的希望瞬间破灭。小莉感觉自己像是陷入了一个无尽的黑洞,怎么也走不出来。

小莉的妈妈看着女儿日渐憔悴,心疼得直掉眼泪。她四处打听各种偏方,希望能帮助女儿。小莉虽然知道这些偏方不一定有用,但为了妈妈的那份心意,还是会尝试。然而,一次次的尝试都没有换来好的结果。

这些亲历者的悲伤故事,只是众多试管婴儿失败案例中的一小部分。每一个失败背后,都有着无数的泪水和心酸。对于这些家庭来说,试管婴儿失败带来的不仅仅是身体上的创伤,更是精神上的沉重打击。

不过,虽然失败让人痛苦,但我们也不能就此放弃希望。现代医学在不断进步,对于试管婴儿技术也在持续优化和完善。很多经历过失败的家庭,在调整好心态、找到问题所在后,再次尝试时成功迎来了自己的宝宝。就像晓敏,在经历了两次失败后,她和丈夫决定休息一段时间,调整生活方式,加强锻炼,补充营养。在第三次移植时,终于成功怀孕,如今已经顺利生下了一个可爱的宝宝。

所以,正在经历试管婴儿失败的朋友们,请不要绝望。每一次挫折都是成长的历练,只要我们坚持下去,保持积极的心态,说不定下一次就能迎来属于自己的幸福时刻。

在这个充满挑战的求子之路上,家人的支持和理解至关重要。亲人们温暖的陪伴和鼓励,就像黑暗中的明灯,能照亮这些亲历者前行的道路,给予他们重新站起来的勇气。同时,社会也应该给予这些家庭更多的包容和关爱,让他们知道,他们不是独自在战斗。

免责声明:

好梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。