本文揭秘了试管婴儿出现混血的原因,包括跨国夫妻选择该技术、第三方生殖细胞捐赠等情况,还从遗传学角度分析了相关现象,强调应珍惜爱护每一个通过此技术诞生的宝宝。

揭秘试管婴儿为何会是混血

在我们的生活中,可能偶尔会听到一些令人惊讶的消息,某某通过试管婴儿技术生下了混血宝宝。这时候,大家心里可能就像有只小猫在挠,充满了好奇:这试管婴儿怎么就生出混血孩子了呢?今天咱就好好唠唠这个事儿。

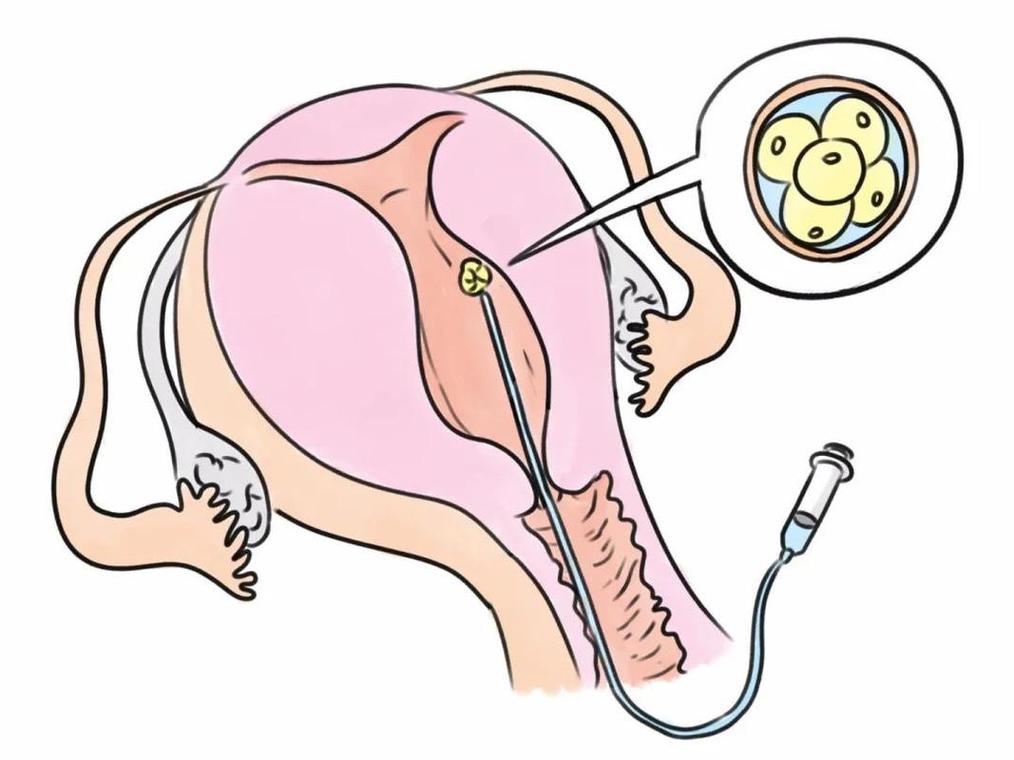

首先啊,咱们得明白什么是试管婴儿。简单来说,试管婴儿可不是在试管里长大的婴儿哈。它是一种辅助生殖技术,就是把卵子和精子都从身体里取出来,放在实验室的培养皿里让它们自然结合或者人工帮助结合,形成胚胎之后再把胚胎移植回妈妈的子宫里,让宝宝在子宫里像正常怀孕一样慢慢长大。

那为啥试管婴儿会出现混血的情况呢?这里面的原因可不少。

有一种情况是,夫妻双方本身就是来自不同的种族。比如说,咱们国家改革开放之后,对外交流越来越多,很多外国朋友来中国工作、生活,和咱们中国人恋爱结婚。这些跨国夫妻如果因为一些原因不能自然受孕,选择试管婴儿技术来要宝宝,那生出来的宝宝自然就是混血啦。据相关统计数据显示,近年来跨国婚姻的数量呈上升趋势,在2010年到2020年这十年间,中国跨国婚姻登记数量从约4.7万对增长到了约6.3万对,具体数据如下表:

| 年份 |

跨国婚姻登记数量(万对) |

| 2010年 |

4.7 |

| 2012年 |

5.1 |

| 2014年 |

5.5 |

| 2016年 |

5.8 |

| 2018年 |

6.0 |

| 2020年 |

6.3 |

这么多跨国夫妻存在,他们要是借助试管婴儿技术孕育后代,混血宝宝的出现就不奇怪了。这些宝宝融合了父母不同种族的外貌特征,可能有着像爸爸的高鼻梁、蓝眼睛,又有着像妈妈的黑头发、黄皮肤,看起来特别可爱。

还有一种比较特殊的情况,那就是在试管婴儿过程中涉及到第三方的卵子或者精子捐赠。有些夫妻,一方因为身体原因不能提供正常的生殖细胞。比如说,女性可能因为卵巢功能早衰,无法排出健康的卵子;男性可能因为一些疾病,精子质量严重下降甚至没有精子。这种时候,为了能有一个自己的宝宝,他们可能会选择接受第三方捐赠的卵子或者精子。

如果捐赠者来自不同的种族,那生出来的宝宝也就成了混血儿。不过呢,在咱们国家,对于卵子和精子的捐赠是有严格法律规定和管理程序的。不是谁想捐就能捐,也不是谁想用就能用的。国家规定,只有在特定的、符合医学指征的情况下,经过严格的审批流程,才能进行捐赠和使用。而且,捐赠者和受捐者的信息都是严格保密的,这也是为了保护各方的隐私和权益。

举个例子吧,曾经有一对中国夫妻,妻子因为患了一场重病,导致卵巢功能受损,无法自然排卵。他们四处求医,最后在医生的建议下,决定通过试管婴儿技术并接受第三方捐赠卵子来实现拥有宝宝的梦想。经过一系列复杂的程序,他们成功迎来了一个可爱的宝宝。这个宝宝因为使用了外国捐赠者的卵子,所以就有着一些外国宝宝的外貌特征,成了混血儿。

另外,从遗传学的角度来看,每个人的基因都是独一无二的。在试管婴儿过程中,即使夫妻双方都是同一种族,但由于基因的随机组合,宝宝也可能会表现出一些比较独特的外貌特征,有时候看起来也会有那么点“混血”的感觉。就好比咱们平时看到一些夫妻,他们都是中国人,但生出来的孩子眼睛特别大,头发有点自然卷,看起来就好像有那么一点点“洋气”,这其实就是基因在作祟啦。基因就像一个神秘的密码箱,它里面的组合方式千变万化,所以有时候会给我们带来一些意想不到的惊喜。

在试管婴儿技术不断发展的今天,混血宝宝的出现也让我们看到了生命的多样性和神奇之处。不过,不管宝宝是混血还是不是混血,他们都是父母爱情的结晶,都是家庭的宝贝。咱们应该用包容和温暖的心去看待这些小生命,给他们一个充满爱的成长环境。

对于那些选择试管婴儿技术的夫妻来说,不管最终迎来的是怎样的宝宝,过程都是充满艰辛和期待的。他们可能经历了无数次的检查、治疗,承受了身体和心理上的双重压力,但为了能有一个属于自己的宝宝,他们始终坚持着。所以啊,每一个通过试管婴儿诞生的宝宝,都像是一颗珍贵的星星,照亮了一个家庭的未来。

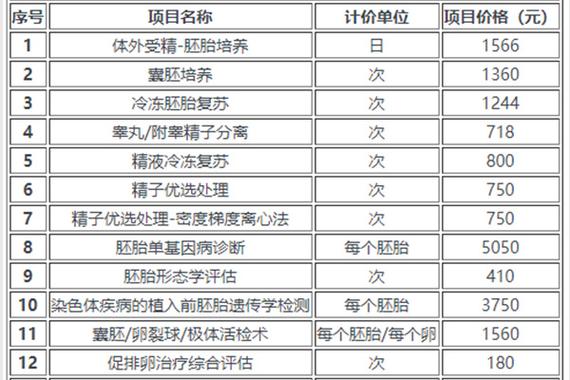

而且,随着科技的不断进步,试管婴儿技术也在越来越完善。医生们在提高成功率、保障宝宝健康方面下了很大的功夫。现在,通过一系列的技术手段,可以对胚胎进行一些检测和筛选,尽可能地保证宝宝的健康出生。比如说,能够检测出一些遗传疾病,提前排除有问题的胚胎,这对于家庭和社会来说,都是一件非常有意义的事情。

总之,试管婴儿出现混血的情况,有多种原因。但无论如何,每一个宝宝的诞生都是一个美好的奇迹,都值得我们去珍惜和爱护。咱们要以开放和友善的态度去看待这些新生命,一起为他们创造一个美好的世界。让这些可爱的混血宝宝们,在充满爱的环境里快乐成长,绽放属于他们自己的光芒。

免责声明:

好梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。