本文详细讲述了试管婴儿技术从起源到如今的发展历程,包括世界首例及中国首例试管婴儿的诞生。分析了技术的革新、现状,并探讨未来在成功率、安全性等方面的发展趋势,为关注此技术的人提供全面了解。

试管婴儿技术的发展历程与未来趋势探讨

在咱们老百姓的传统观念里,生孩子那就是夫妻自然结合孕育后代,这是再正常不过的事儿了。可随着现代医学技术的进步,有一种神奇的技术——试管婴儿技术,为那些饱受不孕不育困扰的家庭带来了新的希望。今天啊,咱们就来唠唠试管婴儿技术的发展历程,还有它未来的走向。

试管婴儿技术的起源

这事儿得追溯到很久以前啦。其实早在19世纪,科学家们就开始对体外受精进行研究了。当时,这只是一个大胆的设想,很多人都觉得这简直是天方夜谭。但科学家们可没被这些质疑声吓倒,他们一直在探索。

到了20世纪50年代,美籍华裔科学家张明觉在兔子体外受精实验上取得了重大突破,这为后来的人类试管婴儿技术奠定了坚实的基础。张明觉的研究成果就像是一盏明灯,给后续的研究者指明了方向。

世界首例试管婴儿的诞生

1978年7月25日,这可是一个载入史册的日子!在英国,世界上第一例试管婴儿路易丝·布朗诞生了。这一消息简直像一颗重磅炸弹,轰动了全世界。当时人们的惊讶程度,就好比看到了外星人一样。

路易丝·布朗的诞生,是无数科研人员多年努力的结果。为了这个小生命的到来,科学家们经历了无数次的失败,承受了巨大的压力。但他们始终没有放弃,正是这份坚持,才有了这一历史性的时刻。下面咱们通过一个表格来看看早期试管婴儿技术发展过程中的一些关键数据:

| 年份 | 事件 | 相关数据(如有) |

|---|---|---|

| 1978年 | 世界首例试管婴儿路易丝·布朗诞生 | 全球关注人数超数亿人 |

| 1980年 | 澳大利亚第一例试管婴儿诞生 | 当年全球试管婴儿数量约100例 |

| 1981年 | 美国第一例试管婴儿诞生 | 无 |

试管婴儿技术在中国的发展

咱们中国在试管婴儿技术领域的发展也不落后。1988年3月10日,中国大陆首例试管婴儿在北医三院诞生。这个小生命的呱呱坠地,标志着中国试管婴儿技术迈出了重要的一步。

随着时间的推移,越来越多的医院开展了试管婴儿技术服务。就拿近几年的数据来说吧,根据相关统计,2019年中国经批准开展人类辅助生殖技术的医疗机构全年完成试管婴儿周期数超过100万例,这数字可不小啊,说明越来越多的家庭选择通过试管婴儿技术来实现拥有孩子的梦想。

技术的不断革新

从最开始的第一代试管婴儿技术,到后来的第二代、第三代,每一次技术的升级都带来了更好的成功率和更多的可能性。

第一代试管婴儿技术主要是针对女性输卵管堵塞等问题,将卵子和精子取出体外,让它们在体外自然结合,然后再把受精卵移植回女性子宫内。第二代试管婴儿技术则是针对男性不育问题,通过显微注射技术将精子直接注入卵子内,大大提高了受精成功率。

第三代试管婴儿技术就更厉害了,它在胚胎移植前会进行遗传学诊断和筛查,可以避免一些遗传性疾病传递给下一代。就像有一对夫妻,家族中有某种严重的遗传性疾病,通过第三代试管婴儿技术,医生可以对胚胎进行检测,挑选出没有携带致病基因的胚胎进行移植,这样就能生出健康的宝宝啦。

试管婴儿技术的现状

如今,试管婴儿技术已经越来越成熟,成功率也在不断提高。不同年龄段的女性做试管婴儿的成功率有所差异,一般来说,年轻女性的成功率相对较高。下面是一份不同年龄段试管婴儿成功率的数据表格:

| 年龄 | 成功率 |

|---|---|

| 25 - 30岁 | 50% - 60% |

| 31 - 35岁 | 40% - 50% |

| 36 - 40岁 | 30% - 40% |

| 41 - 45岁 | 10% - 20% |

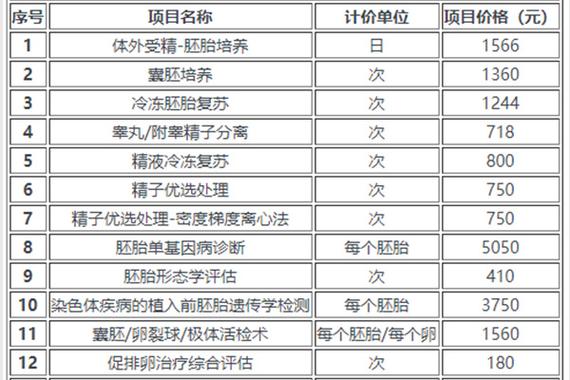

而且,现在试管婴儿技术的适用范围也越来越广泛,除了不孕不育问题,一些患有特殊疾病的患者也有可能通过这项技术拥有自己的孩子。不过,试管婴儿技术也不是万能的,它也面临着一些挑战,比如高昂的费用、伦理道德问题等。

未来趋势探讨

在未来,试管婴儿技术有望在多个方面取得更大的突破。首先,成功率可能会进一步提高。随着基因编辑技术、人工智能等先进技术的融入,医生可以更精准地挑选出优质胚胎,提高着床率和妊娠成功率。

其次,安全性会得到更好的保障。科学家们会不断优化技术流程,减少对母婴健康的潜在风险。另外,随着技术的发展,费用可能会逐渐降低,让更多家庭能够负担得起。

在伦理道德方面,也会有更完善的法律法规和准则出台,确保试管婴儿技术在符合道德规范的前提下健康发展。就好比给这项技术套上一个“紧箍咒”,让它在正确的轨道上前行。

总之,试管婴儿技术从诞生到现在,经历了风风雨雨,为无数家庭带来了幸福。未来,它还有很大的发展空间,相信会给更多人带来希望。咱们也期待着这项技术能在保障人类生殖健康方面发挥更大的作用。

好梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。