本文详细记录了囊胚试管婴儿从胚胎植入到10周初次听到心跳的全过程,包括各阶段胎儿发育情况、准妈妈身体变化等,展现了这一充满期待与奇迹的孕育之旅。

# 囊胚试管婴儿10周全记录:从胚胎植入到初次心跳

对于许多渴望拥有宝宝的夫妻来说,囊胚试管婴儿技术无疑是带来希望的曙光。今天,咱们就来详细唠唠囊胚试管婴儿从胚胎植入到初次听到宝宝心跳这10周的点点滴滴,让大家清楚了解这个神奇又充满期待的过程。

## 胚胎植入:希望的种子种下

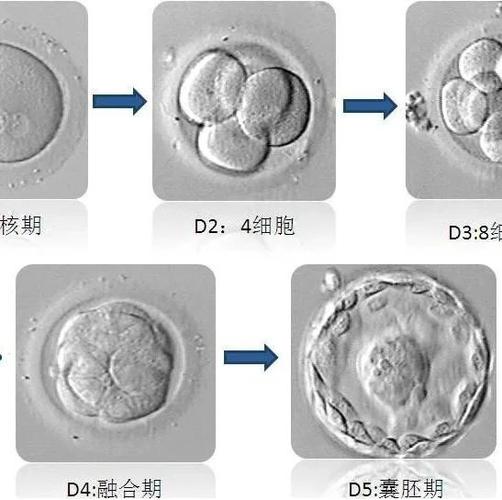

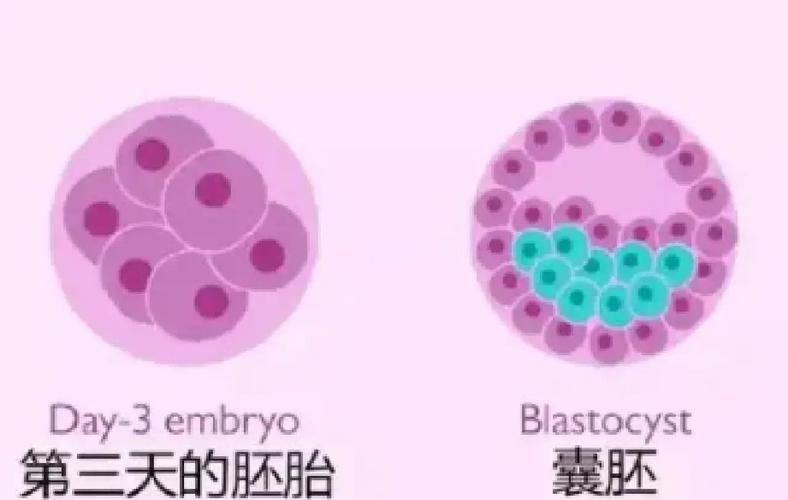

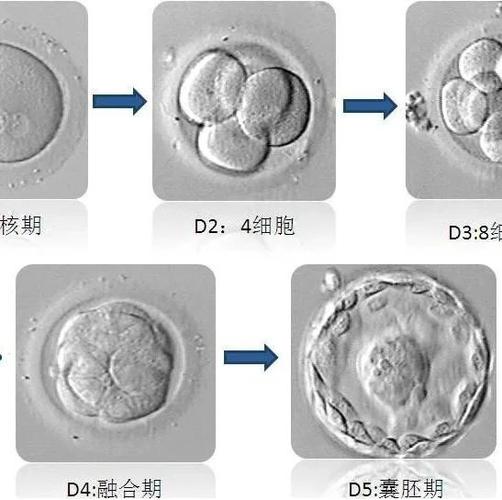

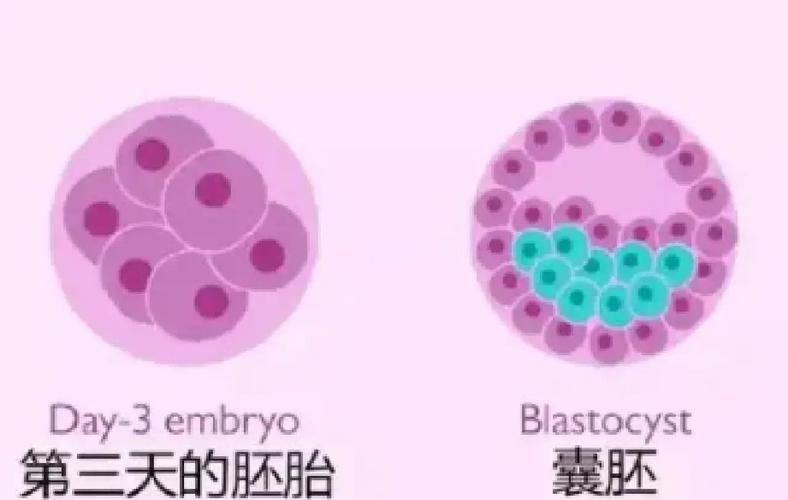

胚胎植入是整个囊胚试管婴儿旅程的重要起点。一般来说,在经过一系列复杂的促排卵、取卵、体外受精等步骤后,培育到囊胚阶段的胚胎就会被小心翼翼地送回妈妈的子宫里。这就好比把一颗精心培育的种子种进肥沃的土壤,期待它能生根发芽。

据相关统计,囊胚移植的成功率相对较高。根据[某知名生殖医学中心数据统计]:

|移植类型|成功率|

| ---- | ---- |

|囊胚移植|约60% - 70%|

|卵裂期胚胎移植|约40% - 50%|

从这个表格可以看出,囊胚移植在成功率上确实有一定优势。这是因为囊胚在体外经过了更充分的发育,与子宫内膜的同步性更好,就好像种子更成熟,适应土壤的能力更强。

在胚胎植入后的几天里,准妈妈们可能没有什么特别明显的感觉。但实际上,身体内部正发生着奇妙的变化。胚胎就像一个小小的探索家,在子宫内寻找最合适的“安家”位置,然后慢慢扎根。有些准妈妈可能会出现轻微的腹部坠胀感或者少量的阴道出血,这时候可别太惊慌,这有可能是胚胎着床的正常反应。

## 2 - 4周:小生命开始悄悄成长

过了植入期,进入第2周,虽然从外表上看准妈妈没有什么变化,但宝宝的生命已经在子宫内悄然展开。这时候,胚胎开始分泌人绒毛膜促性腺激素(hCG),这可是一个重要的信号哦。通过检测血液或尿液中的hCG水平,就能知道宝宝是否成功着床啦。

到了第3周,宝宝的原始神经管开始发育,这可是脑和脊髓的基础。就像盖房子要先打好地基一样,神经管的正常发育对于宝宝的神经系统至关重要。

到第4周时,宝宝的心脏开始形成并开始跳动啦。虽然这时候还听不到心跳声,但通过超声检查,可以看到一个小小的、快速跳动的亮点,那就是宝宝的小心脏在努力工作呢。这个阶段,准妈妈们可能会开始出现一些早孕反应,比如疲劳、恶心、呕吐等。这些反应虽然不太好受,但也说明宝宝在健康成长哦。

有位准妈妈分享过她的经历,在第4周的时候,她总觉得特别累,每天下班回家就想躺着。一开始还以为是工作太累了,后来去医院检查,发现原来是宝宝在肚子里“捣乱”呢。

## 5 - 7周:器官快速发育

进入第5周,宝宝的眼睛、耳朵的原基开始出现,四肢也开始长出小小的芽。这时候的宝宝就像一个正在雕琢的小艺术品,各个部位都在逐步成型。

到了第6周,四肢的芽开始分化出手指和脚趾,心脏的结构也更加完善。这个阶段,有些准妈妈的早孕反应可能会加重,恶心、呕吐可能会变得更加频繁。不过别担心,这都是正常现象,为了宝宝的健康,妈妈们都在努力坚持着。

第7周,宝宝的外生殖器开始发育,但这时候还不能通过超声准确判断宝宝的性别哦。同时,宝宝的骨骼也开始硬化,就像小树苗开始变得更结实啦。

据统计,在这个阶段,大约有[X]%的准妈妈会出现比较明显的早孕反应,不同人的反应程度也不一样。有些准妈妈可能只是轻微恶心,而有些则可能会严重到吃不下饭、睡不好觉。这时候,家人的关心和支持就显得尤为重要啦。

## 8 - 10周:初具人形,期待心跳

到了第8周,宝宝已经初具人形,不再是一个小小的胚胎,而是可以被称为胎儿啦。这时候通过超声检查,可以清晰地看到胎儿的头部、四肢和身体。宝宝的眼睛、耳朵也更加明显,就像一个可爱的小玩偶。

第9周,胎儿的骨骼继续发育,外生殖器也在进一步分化。这时候准妈妈们可能会发现自己的肚子开始微微隆起,那种怀孕的真实感越来越强烈。

终于到了第10周,这是一个令人激动的时刻。在这个阶段,大多数准妈妈都可以通过超声听到宝宝那强有力的心跳声啦。当医生把超声探头放在肚子上,听到那“咚咚咚”的心跳声时,相信每一位准妈妈都会热泪盈眶。这是生命的旋律,是宝宝健康成长的最好证明。

有一位新手妈妈回忆说,当她第一次听到宝宝心跳的那一刻,她感觉自己的心都化了。之前所有的辛苦和担忧,在那一刻都烟消云散了。

整个囊胚试管婴儿的前10周,是一个充满奇迹和期待的过程。每一周宝宝都在发生着巨大的变化,准妈妈们也在身体和心理上经历着各种挑战。但无论过程多么艰辛,当听到宝宝那第一次心跳时,一切都是值得的。希望每一位正在经历或者准备经历囊胚试管婴儿的夫妻都能顺利迎来健康可爱的宝宝。

在这个过程中,准妈妈们一定要保持良好的心态,按照医生的嘱咐按时产检,注意饮食和休息。家人也要给予足够的关心和爱护,共同陪伴准妈妈度过这个特殊又美好的时期。毕竟,迎接新生命的到来,是整个家庭最幸福的时刻呀。

免责声明:

好梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。