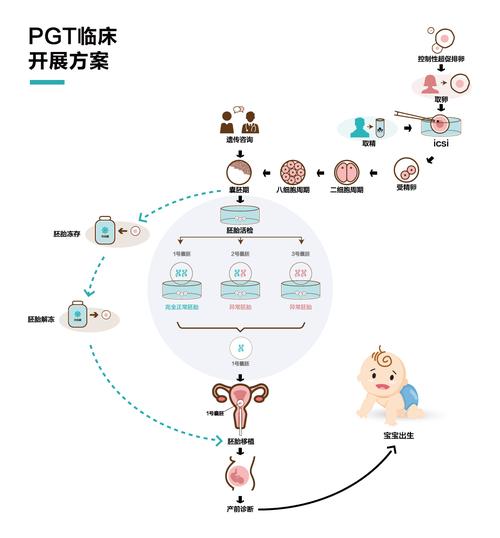

本文详细介绍了试管婴儿从取卵到移植的各个阶段,包括每个阶段的操作流程、注意事项,并列举相关数据说明成功率等情况,为有需要的人提供全面的了解。

试管婴儿流程与各阶段详解:从取卵到移植的全程指南

在许多家庭为了拥有一个可爱的宝宝而努力奋斗的过程中,试管婴儿技术成为了不少人的希望之光。今天咱们就唠唠试管婴儿从取卵到移植这一整个过程到底是怎么回事儿。

取卵阶段

取卵可不是随随便便就能进行的,这之前得做一系列准备工作。医生会根据女性的身体状况,通过药物来调节女性的内分泌,促使多个卵泡同时发育。这个过程就像是给一片小花园浇水施肥,让原本可能只开几朵花的园子,尽可能多开一些花。

等卵泡发育到合适的阶段,就到了取卵的时候啦。取卵手术一般是在超声引导下进行的,一根细细的穿刺针通过阴道进入卵巢,把成熟的卵泡液抽吸出来,卵泡里的卵子也就跟着被取出来了。这听起来有点吓人,但其实现在的技术已经很成熟,整个过程在麻醉的作用下,女性不会感觉到太多痛苦。

据相关数据统计,在一项针对500名进行试管婴儿治疗的女性研究中,取卵手术的成功率达到了90%。以下是详细数据表格:

| 项目 |

数据 |

| 参与研究女性人数 |

500人 |

| 成功取卵人数 |

450人 |

| 取卵成功率 |

90% |

不过取卵也不是越多越好,过多的卵子可能会增加女性身体的负担,还可能出现一些并发症,比如卵巢过度刺激综合征。所以,医生会严格把控这个度。

体外受精阶段

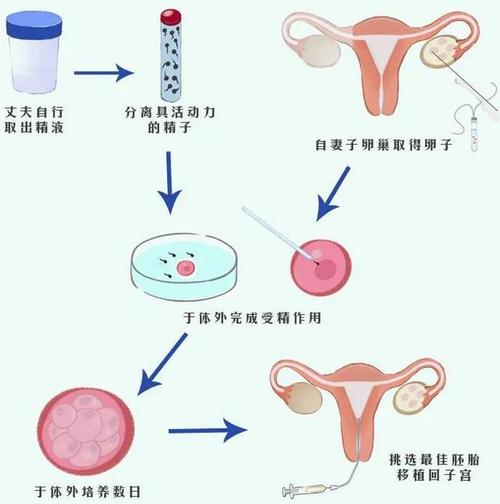

卵子取出来后,就轮到精子上场啦。男方需要在规定的时间内提供精液样本,实验室的工作人员会对精液进行处理,挑选出活力好、形态正常的精子。

然后,工作人员会把处理好的精子和卵子放在特殊的培养皿里,让它们自然结合,这就叫体外受精。就好比给它们创造了一个浪漫的约会场所,让它们自由恋爱。但有时候,精子和卵子可能不太“来电”,结合得不太顺利,这时候就需要用到单精子注射技术。简单来说,就是用一根很细的针把单个精子直接注射到卵子里面,帮助它们完成受精过程。

受精成功后,受精卵就开始在培养皿里分裂发育啦。工作人员会密切观察受精卵的发育情况,每天都要看看它们有没有好好长大。一般来说,受精卵会在体外培养3 - 5天,发育到卵裂期胚胎或者囊胚阶段。

在这个过程中,也有一些数据值得我们关注。同样是那500名女性的研究中,体外受精成功率达到了75%。具体数据如下:

| 项目 |

数据 |

| 取卵总数 |

3500个 |

| 成功受精卵子数 |

2625个 |

| 体外受精成功率 |

75% |

胚胎培养阶段

胚胎培养这个阶段可是非常关键的,就像是精心培育一颗珍贵的种子。在培养箱里,胚胎需要适宜的温度、湿度和气体环境,工作人员会像照顾小宝宝一样,小心翼翼地呵护它们。

在胚胎发育的过程中,并不是所有的胚胎都能顺利长大。有些胚胎可能会因为各种原因出现发育异常或者停止发育的情况。这就好比种庄稼,总会有一些种子长不出苗来。一般来说,质量好的胚胎更容易发育成健康的宝宝。所以,医生会根据胚胎的发育情况对它们进行评级,挑选出质量最好的胚胎用于移植。

根据统计,在上述研究中,经过胚胎培养,最终能够达到可移植标准的胚胎占比为50%。相关数据如下表:

| 项目 |

数据 |

| 受精胚胎总数 |

2625个 |

| 达到可移植标准胚胎数 |

1312.5个(约50%) |

这个阶段,实验室的技术和环境起着重要作用。一个好的胚胎培养实验室,就像是一个温暖舒适的摇篮,能为胚胎的发育提供更好的条件。

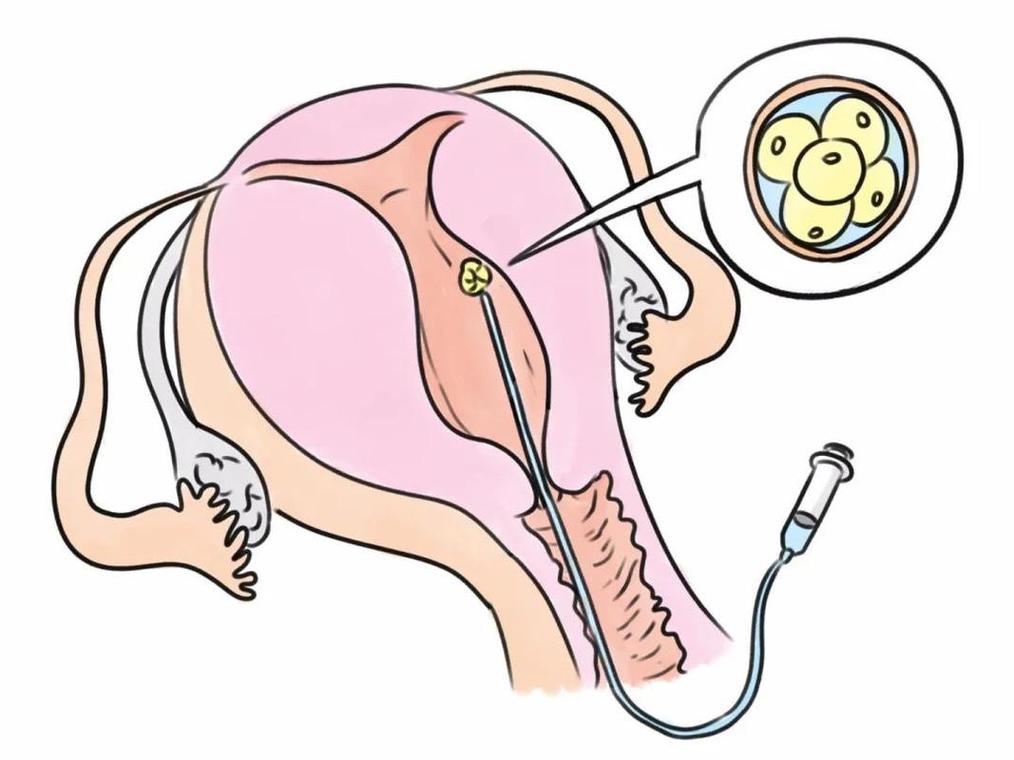

胚胎移植阶段

终于到了胚胎移植这一步啦,这可是整个试管婴儿过程中最关键的时刻,就像是把精心培育的种子种到肥沃的土地里。医生会用一个很细的移植导管,通过阴道和宫颈,把挑选好的胚胎轻轻地送到子宫腔内。这个过程一般不会有太大的痛苦,女性可能只会感觉到一点点轻微的不适。

移植后,女性需要在医院休息一会儿,观察一下有没有什么异常情况。回到家后,也需要好好休息,避免剧烈运动和重体力劳动。同时,要保持良好的心态,不要过于紧张和焦虑。因为精神状态对胚胎的着床也有一定的影响哦,就像小种子需要一个安静平和的环境才能更好地扎根生长。

在这500名女性的研究中,胚胎移植后成功着床并继续妊娠的比例为40%。具体数据如下:

| 项目 |

数据 |

| 移植胚胎周期数 |

400个 |

| 成功着床并继续妊娠周期数 |

160个 |

| 胚胎移植成功率 |

40% |

需要注意的是,胚胎移植后并不是马上就能知道有没有成功,一般需要在移植后的10 - 14天左右,通过抽血检查人绒毛膜促性腺激素(hCG)的水平来确定是否怀孕。

整个试管婴儿从取卵到移植的过程,每一步都凝聚着医生、实验室工作人员的心血,也承载着无数家庭的希望。虽然这个过程可能会遇到一些困难和挑战,但只要保持积极的心态,配合医生的治疗,相信很多家庭都能迎来属于自己的小天使。咱们要知道,这是现代医学给我们的一个宝贵机会,只要努力,就有希望实现拥有宝宝的梦想。

免责声明:

好梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。