本文围绕试管婴儿前女性的准备工作展开,详细阐述了身体方面的全面体检、营养补充、生活习惯调整,以及心理方面的了解过程、缓解压力、保持积极心态等内容,助力女性为试管婴儿做好充分准备。

女性调理指南:试管婴儿前的身体与心理准备

在现代社会,随着医疗技术的进步,试管婴儿为许多渴望拥有孩子却面临生育困难的家庭带来了希望。但要想试管婴儿成功率更高,女性在术前做好身体与心理准备至关重要。这就好比盖房子,坚实的地基才能让房子稳稳当当,充分的准备才能为新生命的到来铺好道路。

身体准备

全面体检

在准备做试管婴儿之前,全面的身体检查是必不可少的第一步。通过检查,医生能够详细了解女性的身体状况,判断是否存在可能影响试管婴儿成功率的潜在问题。据相关统计数据显示,

| 检查项目 | 异常检出率 |

|---|---|

| 妇科超声检查 | 约30%的女性存在子宫或卵巢的异常情况 |

| 性激素六项检查 | 约25%的女性激素水平存在不同程度的紊乱 |

比如,我的一位朋友小丽,在做试管婴儿前检查时发现患有轻度的子宫内膜炎。如果没有提前检查出来,胚胎着床就可能受到影响,导致试管婴儿失败。经过一段时间的治疗,小丽的炎症消除了,后来成功通过试管婴儿怀上了宝宝。

营养补充

充足且均衡的营养是孕育健康宝宝的基础。女性在试管婴儿前要特别注意补充各类营养素。首先是叶酸,叶酸能够有效预防胎儿神经管畸形。根据医学研究,备孕女性每天补充0.4 - 0.8毫克叶酸,可使胎儿神经管畸形的发生率降低50% - 70%。除了叶酸,维生素D、钙、铁等营养素也不可或缺。维生素D有助于钙的吸收,对骨骼健康和胚胎发育都很重要;钙是胎儿骨骼和牙齿发育的关键元素;铁则可以预防孕期贫血。

在日常饮食中,可以多吃一些富含这些营养素的食物。像绿叶蔬菜、豆类、坚果等富含叶酸;牛奶、鱼肉、鸡蛋等富含钙和维生素D;动物肝脏、瘦肉、红枣等则是铁的良好来源。就像盖房子需要各种不同的建筑材料一样,身体孕育宝宝也需要各种各样的营养物质来支撑。

生活习惯调整

良好的生活习惯对于身体状态的调整起着关键作用。要保证充足的睡眠,每晚尽量睡够7 - 8小时。长期熬夜会打乱身体的生物钟,影响激素分泌,进而影响卵子的质量。有研究表明,经常熬夜的女性,卵子质量下降的概率比作息规律的女性高出约40%。

同时,要远离烟酒。香烟中的尼古丁和酒精都会对卵子造成损害,降低卵子的活性和受精能力。此外,适当的运动也必不可少。运动不仅可以增强身体素质,还能调节内分泌,改善血液循环。可以选择适合自己的运动方式,比如散步、瑜伽、游泳等。我认识一位备孕妈妈小美,之前一直生活不规律,经常熬夜追剧。后来在医生的建议下,调整了作息,每天坚持散步一个小时,几个月后身体状态明显改善,为试管婴儿的成功奠定了良好的基础。

心理准备

了解试管婴儿过程

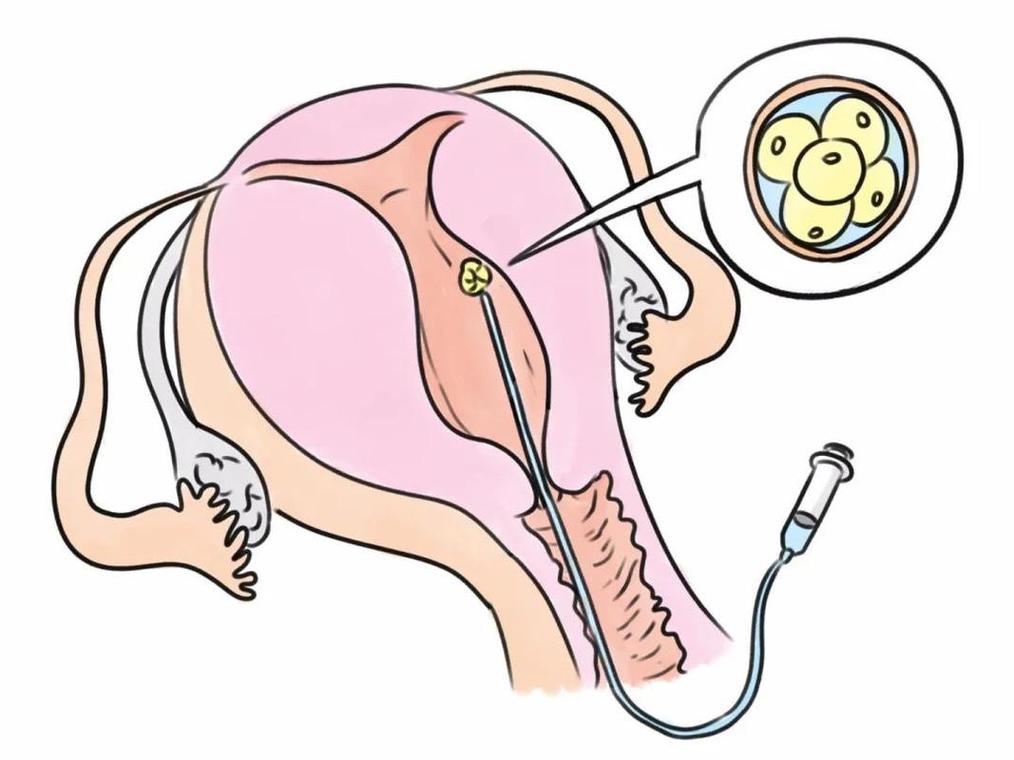

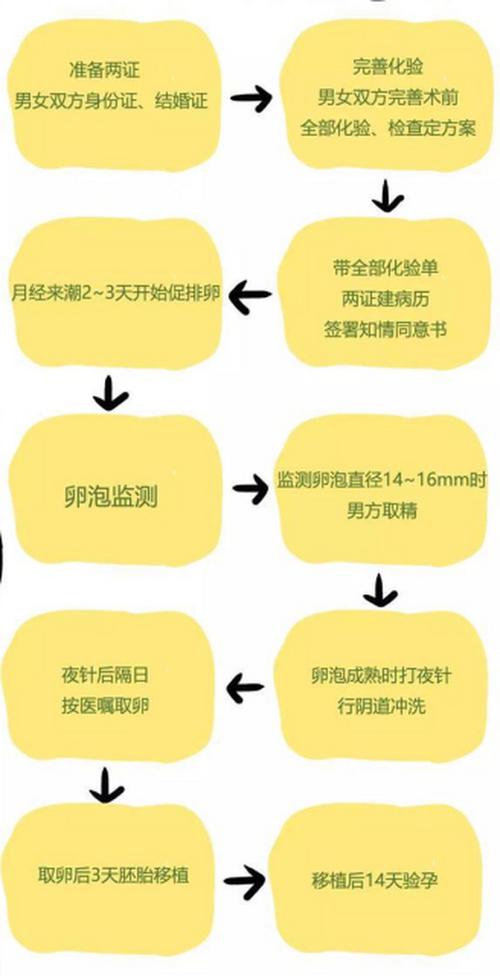

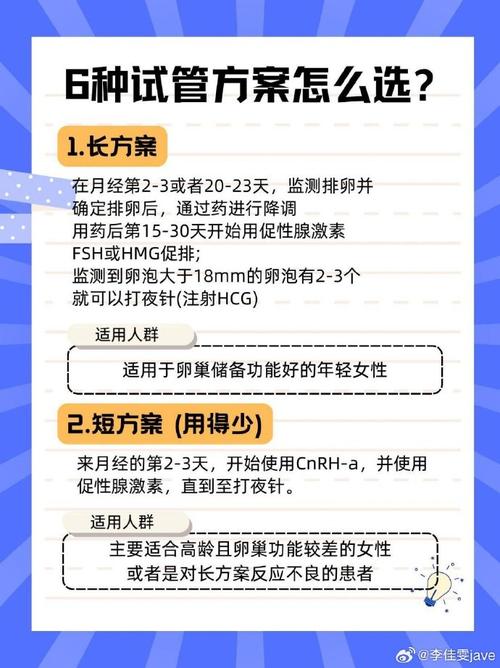

很多女性对试管婴儿存在恐惧和担忧,很大程度上是因为对整个过程不了解。其实,试管婴儿并不是一个神秘而可怕的过程。它主要包括促排卵、取卵、体外受精、胚胎移植等几个步骤。当女性对每个环节都有清晰的认识后,心理上的恐惧就会大大减轻。

比如,有的女性担心取卵会很疼,其实现在的取卵技术已经很成熟,在麻醉的状态下,整个过程不会有太大的痛苦。通过参加医院组织的试管婴儿知识讲座,或者阅读相关的科普书籍和资料,女性可以更好地了解这个过程,做到心中有数。

缓解压力

备孕过程中,女性往往承受着较大的心理压力,这种压力会对内分泌系统产生负面影响,从而影响试管婴儿的成功率。据调查,心理压力较大的女性,试管婴儿的成功率相比心态平和的女性要低约20% - 30%。因此,学会缓解压力至关重要。

可以尝试一些适合自己的减压方法,比如听音乐、冥想、和朋友聊天等。音乐具有神奇的力量,舒缓的音乐能够放松身心,减轻焦虑。冥想则可以帮助女性集中注意力,排除杂念,让内心平静下来。和朋友聊天分享自己的感受,也能获得情感上的支持和鼓励。我有个亲戚在准备试管婴儿期间,压力特别大,后来她每天晚上都会听一会儿轻柔的音乐,周末还会和闺蜜聚一聚,慢慢地心情放松了,最后试管婴儿也很顺利地成功了。

保持积极心态

积极的心态就像阳光,能够照亮整个备孕之路。要相信自己,相信医学技术。试管婴儿的成功率虽然不是100%,但随着医疗技术的不断进步,成功率也在逐渐提高。目前,国内试管婴儿的成功率一般在40% - 60%左右。不要因为一次的失败就灰心丧气,要以积极的心态面对可能出现的各种情况。

就像我的另一位朋友小敏,第一次试管婴儿失败了,她非常沮丧。但在家人和医生的鼓励下,她调整了心态,积极配合医生进行第二次尝试,最终成功怀上了宝宝。所以,保持积极的心态是试管婴儿成功的重要因素之一。

总之,试管婴儿前女性的身体与心理准备都非常关键。身体是孕育新生命的土壤,而心理状态则是影响土壤质量的重要因素。只有做好全方位的准备,才能为新生命的到来创造良好的条件,让自己离成为妈妈的梦想更近一步。

好梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。