本文深入探讨了基因干预和试管婴儿技术的关系。介绍了两者概念,阐述基因干预对试管婴儿技术的辅助作用及后者为前者提供研究平台,同时分析了两者结合带来的挑战与未来发展方向 。

基因干预和试管婴儿技术的关系探讨

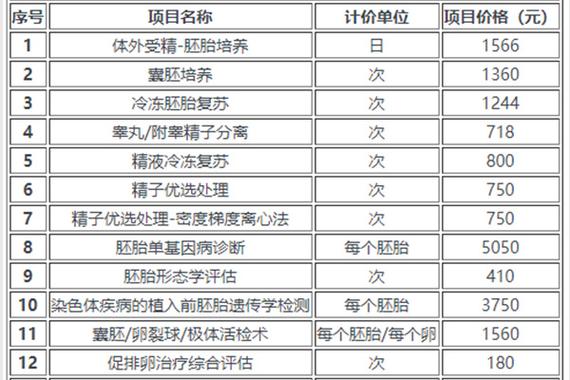

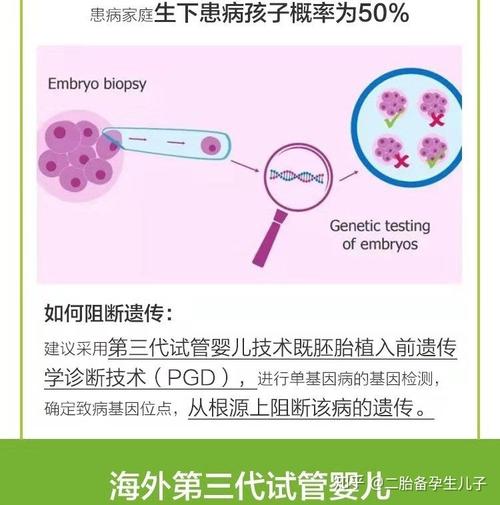

在现代医学的舞台上,基因干预和试管婴儿技术无疑是两颗耀眼的明星。它们各自闪耀,却又紧密相连,共同为人类生殖领域带来了前所未有的变革。今天,咱们就好好唠唠这两者之间的关系。 先说说试管婴儿技术吧。这可是解决很多家庭生育难题的“大功臣”。简单来讲,试管婴儿技术就是把卵子和精子都取出来,在体外的实验室环境里让它们结合形成受精卵,然后再把受精卵送回到妈妈的子宫里,让它着床发育成胎儿。你看,这就给那些因为各种原因没办法自然受孕的夫妻提供了拥有自己宝宝的希望。 据相关统计数据显示,全球范围内,自试管婴儿技术诞生以来,已经有超过800万试管婴儿诞生。这可不是个小数目,实实在在地改变了无数家庭的命运。就拿中国来说,每年通过试管婴儿技术出生的宝宝数量也在不断增加,下面咱们来看一个简单的表格说明: |年份|中国试管婴儿出生数量(估算)| | ---- | ---- | |2015年|约5万| |2020年|约10万| |2023年|约15万| 这些数据直观地反映出试管婴儿技术在我国的广泛应用和不断发展。 那基因干预又是怎么回事呢?基因干预简单理解就是人为地对基因进行操作,改变它原本的状态或者表达。就好比给基因这个“程序”打个补丁,让它按照我们希望的方向去“运行”。基因干预技术有很多种,像基因编辑技术CRISPR/Cas9,这可是近年来在基因领域非常火的一项技术。通过这项技术,科学家们可以非常精准地对基因进行切割、插入或者修改。 这两者之间的关系,那可真是千丝万缕。首先,基因干预技术可以辅助试管婴儿技术。在试管婴儿的过程中,胚胎的质量至关重要。有些夫妻的胚胎可能存在一些基因缺陷,这些缺陷可能导致胚胎发育异常,或者宝宝出生后患有一些先天性疾病。这时候,基因干预就可以发挥作用了。 比如说,有一种常见的遗传性疾病叫地中海贫血。如果夫妻双方都是地中海贫血基因的携带者,那么他们通过自然受孕生下患有重型地中海贫血宝宝的概率就比较高。而在试管婴儿过程中,医生可以利用基因干预技术,对胚胎的基因进行检测和编辑,筛选出没有携带致病基因的胚胎,再将其移植到母亲子宫内,这样就能大大降低宝宝患地中海贫血的风险。 再看另外一个角度,试管婴儿技术为基因干预提供了研究平台。你想啊,在试管婴儿的过程中,有很多胚胎样本可以供科学家们研究。通过对这些胚胎的基因分析和干预研究,科学家们可以更深入地了解基因的功能和作用机制。比如说,研究人员可以在胚胎上进行一些基因干预实验,看看这些干预对胚胎发育会产生什么样的影响。这对于我们进一步理解人类基因奥秘,以及开发更精准有效的基因干预技术都有着非常重要的意义。 不过呢,这两项技术的结合也带来了一些争议和挑战。从伦理道德方面来讲,基因干预就像是一把双刃剑。如果我们随意对人类胚胎的基因进行编辑,会不会打破自然的遗传规律呢?万一编辑后的基因带来一些不可预见的后果,那该怎么办?就好比我们修改了一个程序,结果这个程序出现了新的漏洞,而且这个漏洞还可能影响到整个系统的运行。 还有社会公平性的问题。基因干预和试管婴儿技术的费用都不低,如果只有一部分经济条件好的人能够利用这些技术来选择宝宝的基因或者实现生育愿望,那会不会加剧社会的不平等呢?这就像是一场不公平的比赛,有钱的人可以借助更多的“装备”来赢得比赛,而没钱的人只能望而却步。 但是呢,我们也不能因为这些问题就否定这两项技术的价值。只要我们合理地运用它们,制定严格的法律法规和伦理准则,就能够在保障人类利益的前提下,充分发挥它们的优势。比如说,我们可以规定基因干预只能用于预防和治疗严重的遗传性疾病,而不能用于一些非医学必要的目的,像选择宝宝的性别或者外貌特征等。 在未来,基因干预和试管婴儿技术的关系可能会更加紧密。随着科技的不断进步,基因干预技术会变得更加精准、安全和有效。这将进一步提高试管婴儿的成功率,减少胚胎的遗传缺陷,为更多家庭带来健康可爱的宝宝。 就像盖房子一样,试管婴儿技术是搭建房子的框架,而基因干预技术则像是房子里的各种精细装修和安全保障设施。两者相互配合,才能打造出一个安全、舒适的“生育家园”。 我们要以开放的心态和谨慎的态度来面对这两项技术。既要看到它们为人类带来的巨大福祉,也要重视它们可能带来的问题。只有这样,我们才能在科技进步的道路上稳步前行,让基因干预和试管婴儿技术更好地服务于人类的生殖健康和家庭幸福。 总之,基因干预和试管婴儿技术的关系复杂而又紧密,它们共同谱写着现代生殖医学的新篇章,而我们人类要做的,就是用智慧和责任来驾驭这两项技术,让它们为我们的生活带来更多的阳光和希望。

好梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。